" 两眼一睁就多十几万成本,真的压力山大。" 看着做跨境电商的朋友哀嚎连天,KK 决定先捂住自己要再开 3 家新店的消息。

想当初,听到他要去海外开餐馆,大家都劝他别 " 四九年入国军 ",这年头实业只能挣血汗钱,炒 3 年菜不如干 3 个月二道贩子赚得多。

KK 也曾动摇过,但如今不会了,找个工厂、贴上品牌就能往全世界大卖特卖的商品贸易,随着关税战一声炮响,告别了黄金时代。

当下在海外扬帆起航的,变成了服务贸易玩家。

以餐饮行业来说,国内只能开在马路边、社区里的茶饮品牌,以翻倍的价格,攻入东京、悉尼市中心;火锅店、粤菜馆门前更是大排长队,营业额双位增速狂奔。

数据显示,截止到 2024 年,已有 70 万家中餐厅在海外落地,市场规模近 3 万亿元。

我们与十余位餐饮人聊了聊,从他们近至东南亚、远到欧美,下至夫妻档小饭馆、上至人均 1800+ 高端餐厅的创业故事里,勾勒出了一幅金色的「餐饮出海图」。

我们与十余位餐饮人聊了聊,从他们近至东南亚、远到欧美,下至夫妻档小饭馆、上至人均 1800+ 高端餐厅的创业故事里,勾勒出了一幅金色的「餐饮出海图」。

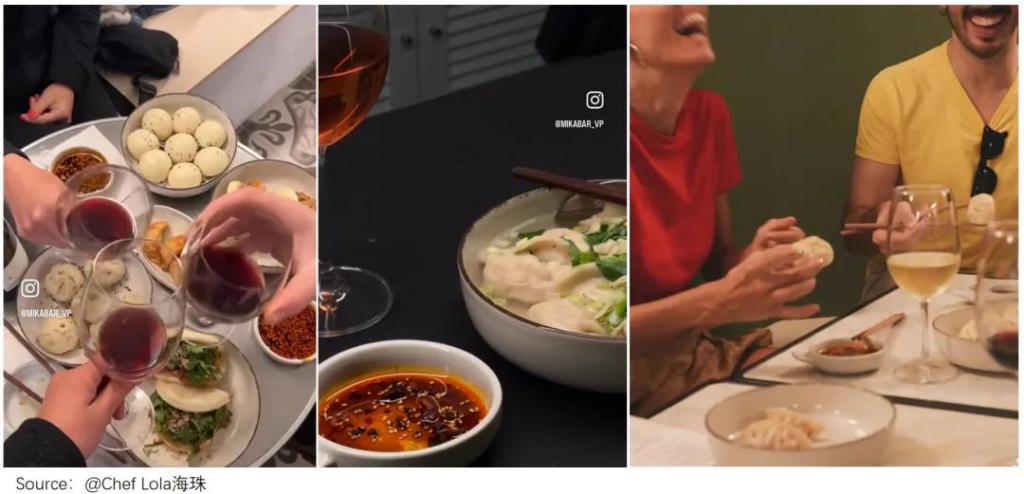

一、" 意林风 " 吹到中餐界,包子配红酒 " 越吃越有 "

包子配红酒、腐乳炒西蓝花 …… 海珠每次分享自己的菜式," 你怎么能这样骗老外 " 的质问就会劈头盖脸砸下来。

这些味道混搭,在人均 " 品鉴大师 " 的中国人看来是黑暗料理," 但老外的评价是惊人的。" 海珠说,她的餐馆自开业起,每天都满客。

在老牌产酒国西班牙," 红酒 + 小吃 " 几乎是万能公式,搭配包子、寿司和炸鸡,跟配牛肉、吐司没有本质差别。甚至,对中餐印象还停留在炒饭炒面、麻婆豆腐的西方人来说,还颇有几分新鲜。

成隆行创始人柯伟是一位纵横餐饮江湖三十余年的老将,在他眼里," 中餐有八大菜系、数不清的小吃,包罗的食材、口味、烹饪手法之丰富,是世界上任何一种菜系都难以匹敌的。"

他去日本考察时就惊讶地发现,在国内 " 蟹香半两抵得上黄金万两 " 的大闸蟹,在当地的风评居然是 " 备受嫌弃、坚决不吃 "。

了解后才知道,当地河蟹品种土腥味较重,而日本人吃鱼鲜追求原味,不是吃刺身就是简单烧烤,盖不住河蟹的腥味。然而,日本人又很爱吃蟹,柯伟说," 膏肥时节,日本旅行团会特意打飞的到上海吃蟹,中国大闸蟹在日本是高端食材。"

" 有需求没供给 ",落在柯伟眼里,妥妥的理想市场。蟹王府出海第一站,他选择了东京,没做多少营销,开业即火爆," 日本客人赞不绝口,清炒蟹粉、蟹黄捞饭、醉蟹这些吃法,给他们打开了味蕾新世界。"

不过,在 KK 店里,主营的米线却是 " 赔钱 " 的。

按照他最初设想,高于国内 10% 的定价,搭配米线的快餐属性,赚钱易如反掌。但开业后,他懵了,大马人下馆子很有仪式感,米线也当围餐吃," 乌泱泱一家五六口人过来,一坐就是几个小时,火爆是火爆,翻台率低了也不赚钱。"

意识到习惯差异同样要命后,他迅速做了调整,进口更高价的国内茶叶,让客人边喝边聊。超级必点菜和菜单的组合下,KK 开业第二个月终于实现了盈利。

相比于 KK,马来西亚华裔主厨 Zor Tan 打创业起,就知道自己面临截然不同的饮食文化——" 西方人始终更习惯用刀叉,而非筷子。"

基于此,他在新加坡开了一家法式中餐厅,以贴近西方人的形式来演绎中餐。

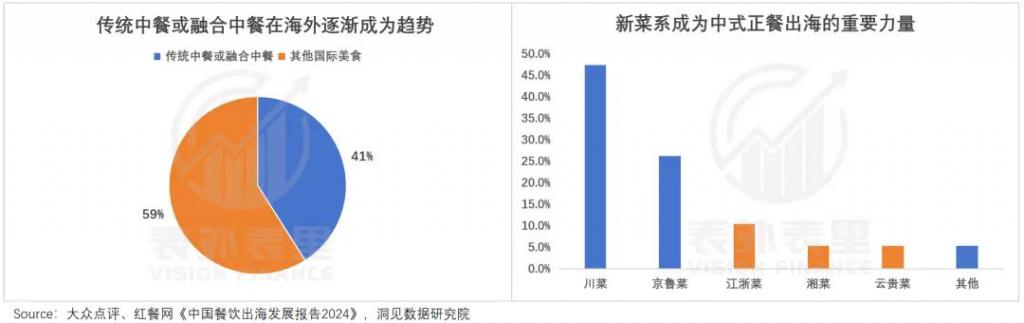

这在数据上也有验证,2025 年黑珍珠餐厅指南境外榜单中,传统或融合中餐占比拉升至 41%;甚至原汁原味的云贵川、江浙菜,现已占据不小比例,成为中餐出海的新生力量。

据他观察,马来西亚年轻一代华人里,10 个人至少有 6 个会用大众点评等中国 APP 来种草餐厅," 上面收录的中餐厅更丰富,而且大家看腻了 ins 上的商家广告,中国 APP 上还保留着许多用户真情实感的分享。"Zor 分析道。

在东南亚调研了一圈的小时也发现,国内听都没听过的茶仙子,到了马来西亚成了奶茶界顶流;因为 " 齁甜 " 而逐渐销声匿迹的老虎堂,走出国门又 " 死而复生 "。

在东南亚调研了一圈的小时也发现,国内听都没听过的茶仙子,到了马来西亚成了奶茶界顶流;因为 " 齁甜 " 而逐渐销声匿迹的老虎堂,走出国门又 " 死而复生 "。

火热的氛围,让她觉得 " 很多品类都值得在海外重做一遍 "。她准备把国内成功的连锁炸鸡店搬去新加坡,结果刚起步就被泼了一瓢冷水。

二、越是原汁原味,越考验老板的 " 生意经 "

小时没想到,自己的创业大计,会因为一只鸡而流产。

得知新加坡禁止生肉进口,她并未慌张,迅速联系了几家本地供应商,结果本地鸡用的乳酸菌健康喂养,皮脂不够厚,炸出来完全失去了国内 " 外酥里嫩、汁水四溢 " 的灵魂。

小时不死心,又反复调整配方,引入精准控温的炸制设备,这下口感是改善了,成本却飞涨,原本 30 平的店铺也不再够用。

" 如果坚持干下去,就要扩充店面。" 小时绝望道,然而新加坡人口基数太小,炸鸡单独作为 " 小吃 " 去卖根本覆盖不了成本,自己只能无奈放弃开店。

人在泰国的乐乐也发现,想要在海外稳定输出高质量餐品,成本管理难度是指数级增长的。

人在泰国的乐乐也发现,想要在海外稳定输出高质量餐品,成本管理难度是指数级增长的。

" 店里的醋,只能用镇江醋,不能山西醋。" 乐乐经营的是以口味精细著称的淮扬菜,为了还原正宗的中式风味,不仅关键调料要从中国进口,还得挑剔到产地。

他又不敢用科技与狠活," 泰国电商不发达,空调也没那么普及,人们总爱往商场里跑。" 线下实体经济坚挺的情况下,口碑就是活招牌,糊弄客人的店干不长久。

这样一来,店里每年光是进口调料的运费,就高达三四万人民币。" 而食材影响的只是餐厅毛利。" 乐乐说道,后面还有税务、租金和人工等拖累净利。

他的店里,经常上演这样一幕:中国客人吃完饭,拿着小票质问他,为什么要多收 7% 的税。每每这时,他都会耐着性子解释,在泰国达到规定营业额就要交增值税,大多数客人表示理解,但也有不少人坚持怀疑他 " 巧设名目 "。

" 中国的税都算在菜价里,不认同也正常。" 乐乐如此宽慰自己,但仍觉得委屈:增值税对本地餐厅收得宽松,对中国餐厅却是严查,加进菜价显贵影响生意,单独列出来又要挨骂。

远在太平洋岛国的罗凯则是被员工反复 " 拿捏 " ——新来的厨师没干三个月就开始磨洋工,切个菜磨磨蹭蹭,烤只鸭马马虎虎,罗凯稍微提醒一下,还被回怼 " 有本事你就裁了我 "。

跟 " 你不干有的是人干 " 的国内不同," 这地方离家远、娱乐活动少、晚上还不安全,没什么人愿意来。" 罗凯说起来直叹气,为了招到厨师,他开出了 2 万多人民币的月薪,且包吃包住包水电,连牙膏牙刷都不用厨师自己买。

然而这份丰厚的待遇,也催生了别样的麻烦——厨子们干几个月就毁约跑路。

" 干半年就能存下十几万,相当于国内 2 年的收入,谁还给你打工?" 罗凯一语道破真相。而厨子们的轻松,落在他头上就是一座大山。

每个厨师自落地那一刻,罗凯就已经砸进去 2-3 万的签证费和机票钱,按正常两年工签平摊成本,每人每月约为 1000 元,现在干半年换一批人,数字飙升至 4000。

叠加距离中国太远,他所有成本都是 next level 的:猪肉 80 元一斤、冷冻鸭坯 180 一个 ...... 林林总总的费用加一起,开餐馆变成了 " 苦生意 "。

当然,再苦罗凯也是不亏的,更何况在国内摸爬滚打多年,他也不是白混的:把菜品分为引流款、利润款和口碑款,设定不同的利润率挖掘盈利空间。

同时给餐馆增加更多 " 社交属性 " ——在连网络都没怎么通的偏远岛国,餐厅装修、菜品、服务独一档,硬是做成 " 太平洋的和平饭店 ",从而承包了当地所有高端接待需求,本地政要、外国派驻高官都经常来消费。

三、好面儿的中国 " 街溜子 ",吃爆 " 黑珍珠 "

订单数触及 60% 警戒线,西西迅速按下了停止接单。

她正在加拿大外卖平台上做折价活动,单量过大会亏钱。" 但你不得不做。" 她说,经济寒风继续吹,政府取消了福利金,没有储蓄习惯的老外立马消费大跳水。

" 躺平的人出来打工,白领也开始捡便宜的吃。" 西西和同行在线上线下掀起价格战,千方百计去拉拢客人。

" 餐饮二代 " 小羽把饭店搬到印尼后,也有人建议她抄本地餐馆作业,去 TikTok、ins 上找网红做推广引流。小羽没理,一味在大众点评上搞活动、去抖音发视频。

"中国人才是最大的金主。" 她早就发现了,印尼中餐馆里坐的都是想家的中企外派员工,他们不像国内抠抠搜搜团购、买券的客人,两三倍菜价也能接受。

而且老中点菜也豪放,5 个人至少点 6 个菜,管饱还要吃得好;提倡勤俭节约的印尼人则相反,10 个人只点 5 个菜,尝尝味儿便心满意足。

清楚这点,小羽把店开在中国产业园周边,只在国内平台宣传,开业半年就回本。

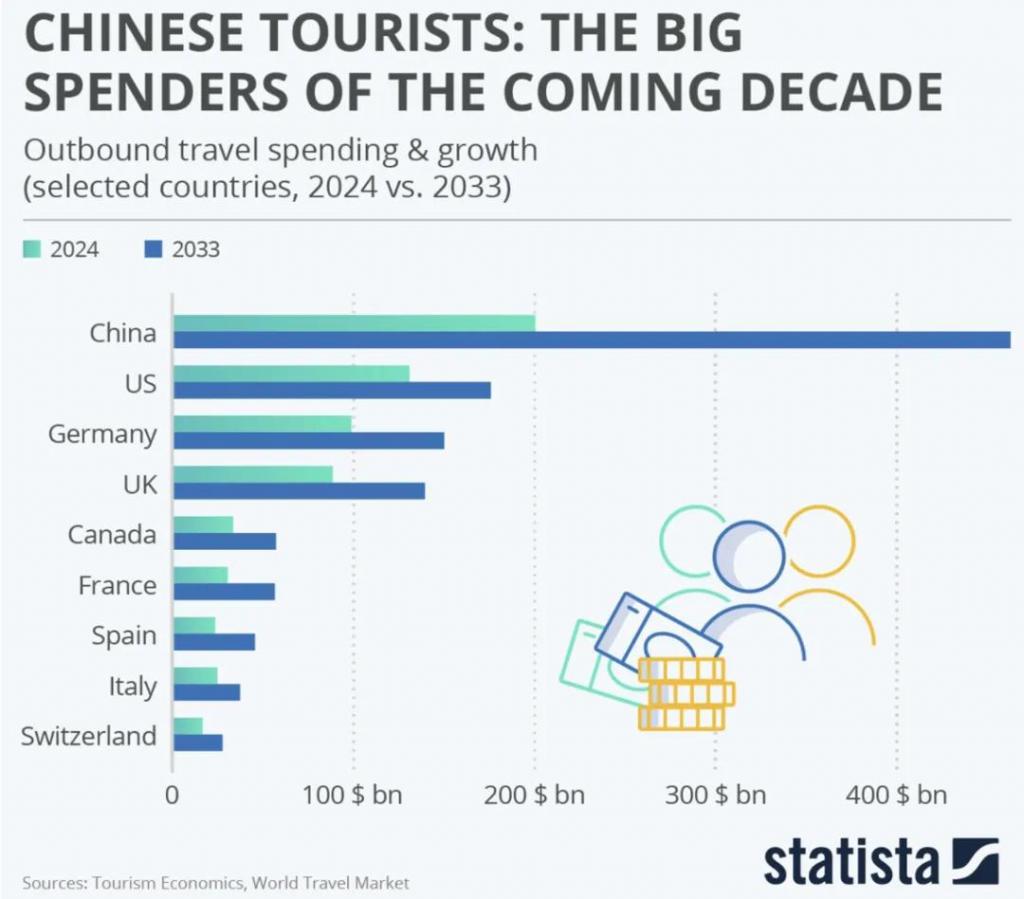

不止是出国搬砖,中国人也在涌向出境游,据 statista,中国已问鼎全球出境游最大支出国,且增长还在加速。

" 外国人去旅游,在招牌上看见熟悉的饺子、寿司字眼可能就进去吃了;但中国人会综合各种推荐、榜单甚至 AI 做攻略。" 罗凯说,不过随着研究的深入,他打消了广撒网的念头。

罗凯发现,在谷歌地图搜索中餐,出来是面食、粤菜馆、麻辣烫等大杂烩,只有分数高低可参考,而在国内平台不止评分,还分门别类出各大菜系,甚至细分品类的第一。

相比之下,国内的标准,更契合国人 " 不仅要看评分,还要挑菜系、挑招牌,甚至同一个类型都分出个三六九等 " 的需求,他决定将重心放在国内平台上。

"出海了,又好像没完全出。" 罗凯调侃道。实际上,游回老中海里的餐饮老板还不在少数:2024 年,有 232 家境外餐厅登上大众点评 " 必吃榜 ",增长超 60%。

在曼谷开餐厅的华裔 Pam,最近就有到中国美食 APP 上做推广的打算——自打入选了中国的黑珍珠餐厅指南,她经常碰到慕名而来的客人。

Pam 的餐厅由唐人街一间历史悠久的老旧中药房改造而来,周围都是小摊小贩,听说她要开人均上千元的高级餐厅,父母都直摇头。

" 但中国游客会主动发现我们,他们会为了体验独特的泰式中餐和用餐环境,来到 POTONG。"Pam 创业之初是想发扬中泰融合菜系文化,却无意间踩中了 " 流量密码 "。

" 但中国游客会主动发现我们,他们会为了体验独特的泰式中餐和用餐环境,来到 POTONG。"Pam 创业之初是想发扬中泰融合菜系文化,却无意间踩中了 " 流量密码 "。

她透露,现在餐厅吸引了越来越多的中国顾客来打卡,用餐需要提前 3-4 个月预订。

已经在日本摸爬滚打多年的蟹王府东京店合伙人王晶,对此更是习以为常:"国人有种奇妙的心理,网上说好吃好喝的、上美食排行榜的,都抢着去尝鲜,最好能全部吃光。"

以清酒为例,以往日本人只分辣口的、甜口的,但中国游客开辟了新喝法——要喝最好的。由于没有现成的标准,游客们开始自己做攻略,在大众点评、小红书上互相安利,硬是喝出了一个断货 " 清酒王 "。

" 中国游客把日本餐饮物价都吃高了。" 王晶开玩笑道,过去她常吃的 Omakase,只要一两万日元,现在被国人吃到了四五万一顿。

冲着这点,外网已 1 年没更新的她,在中文互联网上天天营业,国内平台各种动向也第一时间掌握," 过两天,我会去新加坡参加 2025 黑珍珠餐厅指南港澳台及海外地区颁奖典礼,跟同行们取取经。" 王晶说。

Zor 也开始抢滩中国互联网,当起了中文博主,虽然目前只会耿直地把菜单、获奖荣誉摆出来,但他坚定 " 会学好中国的玩法 "。

Zor 也开始抢滩中国互联网,当起了中文博主,虽然目前只会耿直地把菜单、获奖荣誉摆出来,但他坚定 " 会学好中国的玩法 "。

在做好中餐就能挣到钱的 " 黄金时代 " 里,谁都想牢牢攥住船票。

来源:表里表外