" 高端零食第一股 " 良品铺子,将老板的位子拱手让给了地方国资。

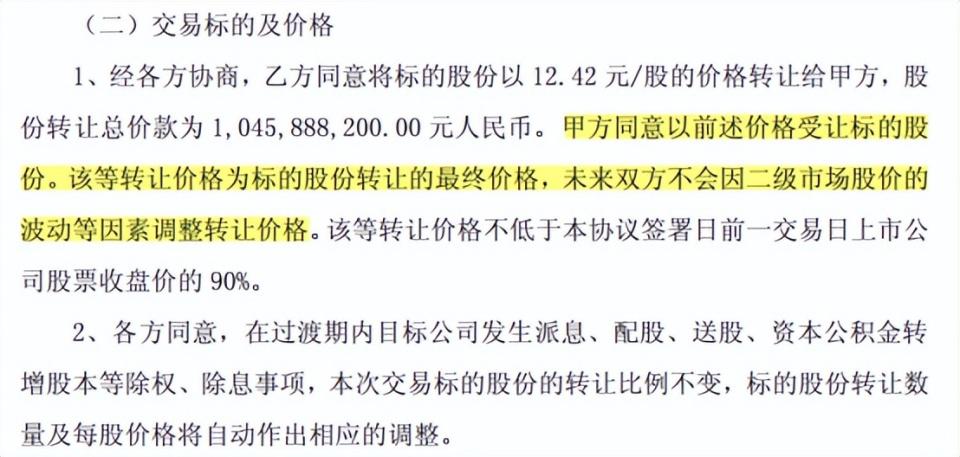

良品铺子发公告称,公司控股股东宁波汉意及其一致行动人良品投资,已与长江国贸达成股份转让协议,以 12.42 元 / 股的价格合计转让 8421 万股股份,占总股本 21%,交易总金额达 10.46 亿元。

交易完成后,长江国贸将成为控股股东,企业实际控制人也从杨红春等四位创始人变更为武汉国资委,良品铺子由此成为首个由地方国资控股的全国性休闲食品平台。

回头看,良品铺子这几年日子不好过:高端定位被价格战打得站不住脚,资本退潮后自身短板逐渐暴露,当消费者的注意力被不断冒出的新品牌稀释," 高端零食 " 的故事已经沦为昨日黄花。

而国资的入场,无疑为这家陷入困境的零食巨头注入了新的变量。更稳定的资金链条、更广阔的资源网络、更深厚的抗风险能力,构成了市场对这笔交易的想象空间。

但把老板换成国资就能翻盘?恐怕没那么乐观。品牌怎么重塑?渠道怎么调?消费者还认不认你?这都是摆在面前的难题。

现在的零食市场,早就从 " 增量争夺 " 变成了 " 存量肉搏 ",这场 " 易主 " 不仅是良品铺子的命运转折,也映照出传统消费品牌在时代浪潮中的集体焦虑。

这到底是一次体面收场,还是逆风翻盘的起点,仍是未知。

长江国贸 " 截胡 " 广州轻工

对于 " 卖身 ",良品铺子对媒体称,这是企业的主动选择,也是企业战略转型的需要。在当下价格内卷的情况下,希望通过 " 联姻 ",探索出一条不打价格战的高质量发展之路,即 " 国家有政策、省市有要求、(企业)发展有需求 "。其进一步表示," 创始人会继续带领核心经营管理层管理公司日常经营并担任第二大股东。"

控制权变更实则早有伏笔。2025 年 3 月至 5 月,不到三个月的时间里,良品铺子经历了两次关键的管理层变动。3 月初,时任董事长兼总经理杨银芬辞去职务,董事会选举程虹为新任董事长并代行总经理职责;4 月末,公司又聘任杨红春为总经理。

杨红春和杨银芬是良品铺子的创始人,在程虹之前曾先后担任公司董事长六年与一年三个月,并自 2017 年起轮流担任公司总经理的职务。

而更深层的行业变局与资本退潮,也为这场 " 换手 " 埋下了更长的引线。

自 2023 年 6 月起," 风投女王 " 徐新旗下持股良品铺子将近 13 年的今日资本开始频繁减持;原股东之一高瓴资本也开启多轮减持,至 2024 年基本清仓;2023 年至 2024 年期间,良品铺子控股股东宁波汉意也多次减持股份。

值得注意的是,本次股权转让的过程,说得上一波三折。

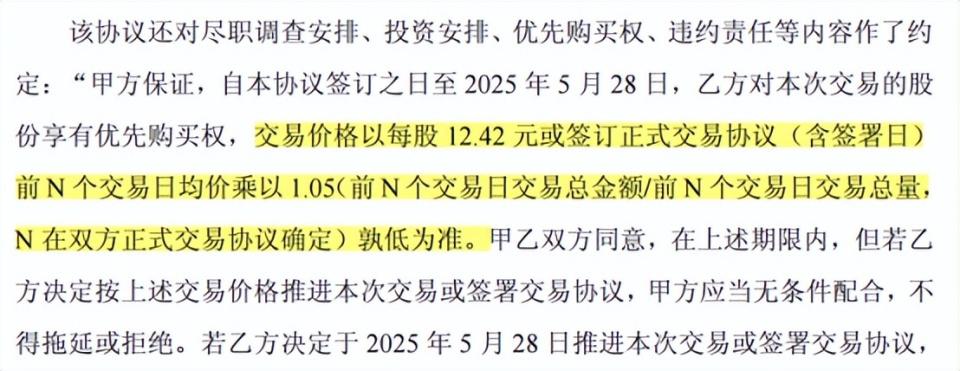

今年 5 月,宁波汉意就寻求以协议转让方式出售其持有的良品铺子部分股份,并与广州轻工进行磋商,同时签署了《协议书》,约定了广州轻工拟对公司进行尽职调査后,计划受让宁波汉意持有的良品铺子部分股份,进而投资、控制良品铺子,交易价格初步确定为 12.42 元 / 股,与本次和长江国贸的交易定价相同。

但宁波汉意及其一致行动人最终未按约定在 5 月 28 日与广州轻工签约,转而将股份售予长江国贸。这一变故引发广州轻工起诉,后者申请财产保全,导致宁波汉意所持 7976.4 万股股份被冻结。良品铺子在公告中提示,股份冻结及诉讼事项可能使本次控制权转让存在不确定性风险。

更耐人寻味的,其实是这场 " 临门变卦 " 背后的潜台词。为什么最终还是 12.42 元每股,却放弃了原本已经谈妥的广州轻工,转而选择了长江国贸?答案说到底,还是利益考量。

在与广州轻工的交易方案中,交易价格虽然说是 12.42 元每股,但后面还加了一句," 或前 N 个交易日均价乘以 1.05 孰低为准 ",也就是说,股价大跌的话,可能就卖不到 12.42 元每股这样的价格了。相比之下,在后来的长江国贸版本中,并没有这种动态调整交易价格的约定,相反还专门加了一句" 未来双方不会因二级市场股价的波动等因素调整转让价格 "。

这种对价格稳定性的特殊约定,既反映了转让方对股价下行风险的担忧,更折射出对这家零食巨头未来走势的谨慎态度。

降价也很难

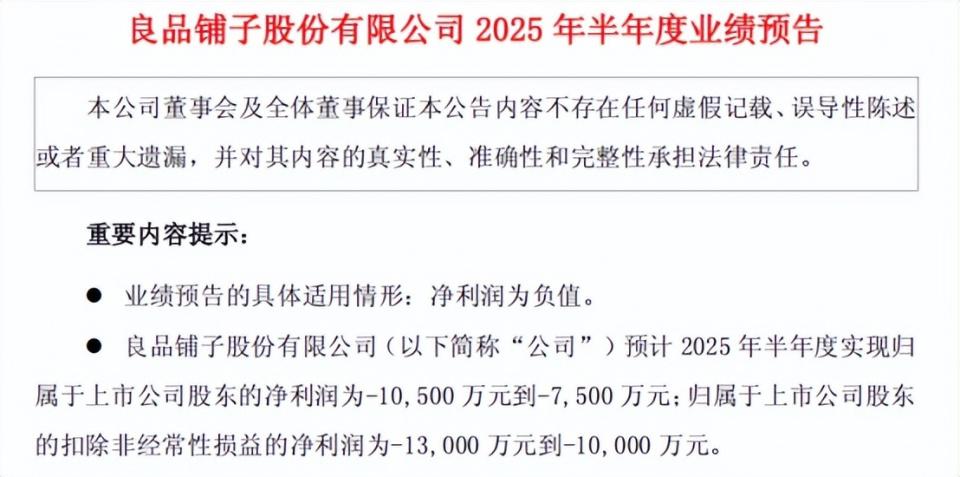

转让方态度谨慎背后,是良品铺子的业绩持续低迷。官宣控股权拟转变前几天,良品铺子发布了 2025 年上半年业绩预告,预计今年上半年最高亏损超过 1 亿元;扣非净利润则预计亏损 1-1.3 亿元。

这一数据不仅是短期波动的体现,更是近年业绩颓势的延续。

这一数据不仅是短期波动的体现,更是近年业绩颓势的延续。

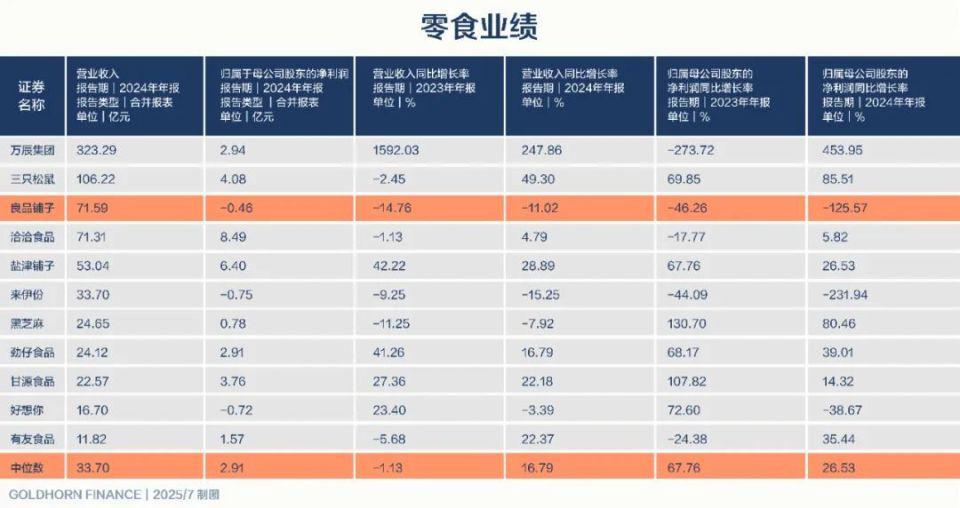

2023-2024 年,该公司营收分别下滑了 14.76% 和 11.02%,同期 A 股零食上市公司的中位数为 -1.13% 和 16.79%。同期归母净利润更是连续两年大跌,分别下跌了 46.26% 和 125.57%,相比之下,A 股零食上市公司的中位数为同比增长了 67.76% 和 26.53%。

在近两年零食板块整体营收回暖、利润增长的背景下,良品铺子的连续 " 双降 " 表现,显然已偏离了行业主航道。

而在 2024 年年报中,良品铺子则更明确指出," 降价不降质 " 策略下的门店渠道价格调整及产品结构优化,是毛利率承压的核心因素。

种种迹象表明,降价,已成为牵动良品铺子业绩走向的关键变量。

这场价格调整的序幕,始于 2023 年末的战略转向。当年 11 月 29 日,杨银芬宣布,良品铺子各渠道 300 款产品同步实施降价,平均降价 22%,最高降幅 45%,为该企业成立 17 年来首次最大规模降价。

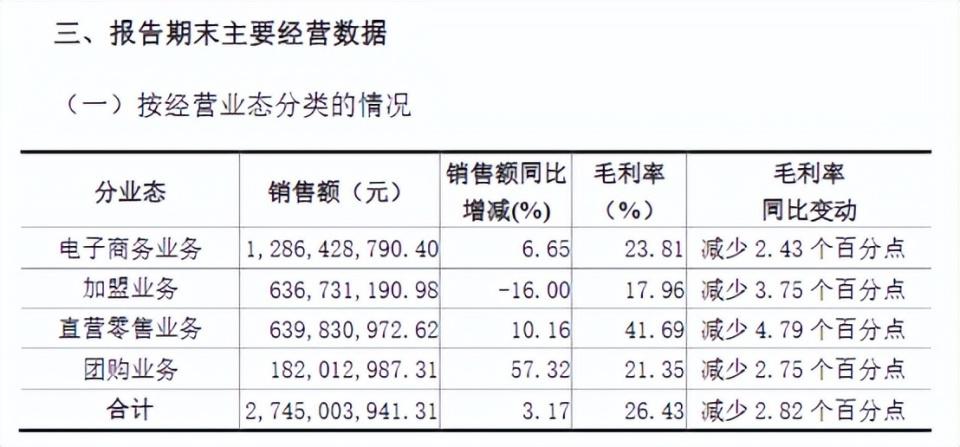

随后,降价策略确实显现出市场拉动效应。2024 年一季度,良品铺子以毛利率下降 2.82 个百分点为代价,换来了销售额 3.17% 的增长。其中,团购业务毛利率下降 2.75%,销售额增幅达 57.32%;直营业务毛利率下降 4.79%,销售额增长 10.16%。这种 " 以利换量 " 的模式,至少在初期难言失败。

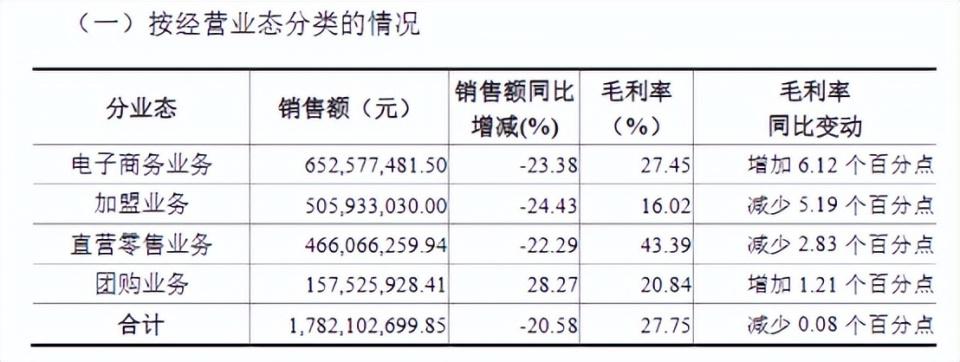

然而,降价带来的增长动能,在 2024 年二季度就马上显露疲态,当季毛利率继续下降 2.6 个百分点,销售额却掉头下滑 9.3%;三季度,毛利率仅微降 0.08%,销售额跌幅却扩大至 20% 以上,除团购业务外,电商、加盟、直营渠道均出现超 20% 的下滑;至 2025 年一季度,毛利率再降 2.06%,但销售额跌幅却逼近 30%,连此前表现亮眼的团购业务也未能幸免,同比下滑近 20%。至此,这场始于战略转型的降价尝试,已难掩其整体失效的结局。

|2024 年三季度经营数据

|2024 年三季度经营数据

|2025 年一季度经营数据

|2025 年一季度经营数据

探究策略失效的深层逻辑,需从市场规律与行业竞争双重视角审视。

首先从消费心理层面看,定位高的品牌突然降价,往往会触发行为经济学中的 " 交易效用 ",简单来说就是刺激了消费者的 " 占便宜 " 心理。

一款长期定价 30 元的产品降至 15-20 元时,购买行为更多源于价格差带来的短期 " 占便宜 " 刺激,而非品牌忠诚度或产品偏好的驱动。但这种刺激具有天然的时效性,当价格锚点从 30 元下移至 15-20 元后," 占便宜 " 的心理阈值发生改变,尝鲜过后的复购动力便会急剧衰减。这就能很大程度地解释了为什么良品铺子的降价,2024 年一季度取得成绩后,马上颓势显然。

此外,从行业维度观察,竞争压力大增也削弱了良品铺子的降价作用。

近年来,量贩零食凭借 " 饮料 2.3 元、矿泉水 1 元、干脆面 0.9 元 " 的极致性价比,迅速抢占市场份额。这些品牌在保持价格优势的同时,产品口感与传统高端品牌的差距不断缩小,依靠性价比与门店规模上的双重优势,已对传统品牌构成了结构性挑战。

故事不好讲

在降价策略不理想后,良品铺子又开始选择以 " 故事 " 为核心的差异化叙事,想通过重构价值认知,再度实现品牌溢价的回升。但这条看似顺理成章的提价路径,却因过往的原料争议与商业模式的固有缺陷,布满了难以预知的陷阱。

2025 年 4 月末启动的 " 寻味中国好原料 " 活动,构成了这一战略的重要载体。与京东及 7 县市政府的合作,将直采原料与加工衍生品纳入同一销售体系,这种 " 农产品 + 深加工产品 " 的双线布局,既试图强化原料溯源的可信度,又想通过产业链延伸拓宽盈利空间。从牛乳香橙吐司到脐橙粽子的产品组合,清晰地展现了其通过原料故事提升产品附加值的操作逻辑。

这种策略在粽子品类上体现得尤为直接。将 2024 年与 2025 年的同类产品对比,可见其提价手法的精细设计:在距离端午节提前 10 天预售的基础上,通过调整口味、增加 20 克重量、强化原料来源叙事,将六味十粽的粗粮粽礼从 55 元提升至 59 元,试图让消费者接受 " 原料升级带来的价格合理增长 "。

然而,互联网记忆与尚未平息的原料争议,正在消解这种价值叙事的可信度。

2024 年 10 月爆发的配料表造假风波,虽经武汉市东西湖市场监督管理局通报 " 举报不成立 ",但打假博主后续的质疑与补充举证,使得事件陷入 " 罗生门 " 状态。藕粉中是否含有未标注的木薯成分,酸辣粉原料是否与标注的一致,这些消费者的核心担忧,不会随着一份通报就完全消除,也为良品铺子的品牌信任重建,埋下隐患。

争议背后,是良品铺子主要依赖 " 代工 + 贴牌 " 的生产模式。这种轻资产模式虽可降低成本压力,但品控问题就难以避免出现。去年 11 月,有自媒体查阅黑猫投诉平台发现,有关良品铺子的投诉高达 1811 条,内容涉及吃到异物、食品发霉变质、虚假宣传等。

相比之下,同行业竞争对手不是已实现自主投产,就是在建厂的路上。比如,盐津铺子 95% 以上休闲零食为自有工厂生产,自主掌控供应链,且向上下游产业链延伸。此前因代工模式频频被吐槽的三只松鼠,也于 2017 年开始筹备自建工厂,目前已自主建设每日坚果、夏威夷果、碧根果、开心果果四大核心坚果品类制造工厂,并正式投产。

不过,良品铺子深陷业绩泥沼,庞大的建厂资金又如同巨石压顶。市场将破局希望,寄托于未来的国企身份带来的转机,盼其能弥补短板。但易主长江国贸后,情况真的这么乐观吗?

国企能支持多少?

对于长江国贸的入局,良品铺子称,此次控制权变更 " 不是一次简单的股权交易,而是为下个十年的发展,提前布局核心竞争力,通过优化股权结构,引入产业与资本资源,为公司高质量发展注入核心动力,是良品铺子应对行业发展新阶段、主动寻求变革的战略升级 "。

然而,对于市场而言,这次 " 卖身 " 长江国贸是否真能为良品铺子的 " 下一个 10 年 " 添砖加瓦,无疑是一个亟待解答的关键问题。

不可否认,利好肯定是存在的。

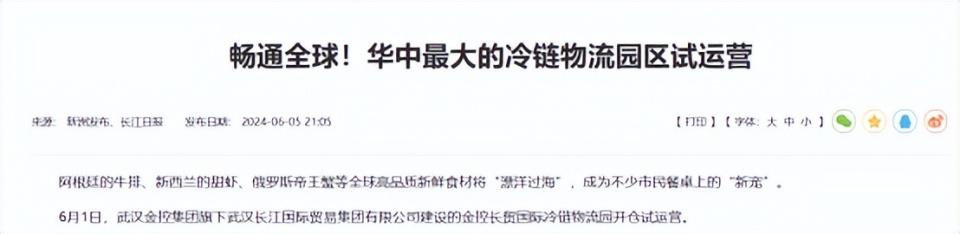

在供应链方面,长江国贸拥有华中地区最大的冷链物流园区,并且具备与巴西 JBS 等国际巨头合作的直采能力。这对于良品铺子来说,无疑是一大助力,能够帮助其拓展进口原料供应链,提升产品的差异化竞争力。这些优势,有望为良品铺子从 " 零食 " 向 " 食品 " 领域扩容打下坚实基础。

同时,长江国贸能为良品铺子带来的另一大优势是渠道。目前,长江国贸已布局超 27 万平方米国内保税仓、超 5.5 万平方米海外仓的全球仓储体系。其在东湖高新区建设运营的长江国贸跨境电商产业园,已吸引国际交流、跨境电商、物流仓储等近 80 家企业及机构入驻,正加快构建 " 一站式 " 出海服务体系。

更重要的是,国资背景意味着更强的资金实力,在资金支持力度上,至少应该会超过现有控股股东。这对于需要继续加大力度自建生产线,以提高盈利能力和品控的良品铺子来说,意义重大。

不过,利好虽然肯定有,但实际效果究竟有多大,目前还难以确定。

供应链的优势确实能为良品铺子从零食向更大的食品赛道扩容提供支持,但良品铺子的基本盘始终是零食。扩容所带来的红利何时能够兑现,会不会出现 " 远水不能救近火 " 的情况,恐怕还是个未知数。

至于渠道优势,长江国贸的线下渠道固然强大,但零食未来的核心渠道是线上。

根据欧睿的数据,2008 至 2022 年电商渠道的零食销售规模从 2 亿元增至 1040 亿元,年复合增长率为 55.7%。尤其是兴趣电商,已成为零食线上销售增长最快的渠道。2024 年,抖音平台的零食销售额增长 23%,快手增长 40%。有券商预计,截至 2024 年,各零食销售渠道的销售额占比大致如下:电商渠道约为 38%;线下商超和便利店约为 30%;零食量贩渠道约为 14%;品牌自建的连锁门店约为 10%。

在资金实力方面,国资确实比原控股股东更具优势,但长江国贸究竟能拿出多少钱支持良品铺子建厂,可能要打个问号。

2024 年,长江国贸全年实现营业总收入 876 亿元,可惜贸易行业普遍规模大但利润低,参考 A 股贸易上市公司去年净利率中位数 0.8%,合理推算长江国贸去年净利润大概 7 个亿左右。零食建厂虽然投入并非天文数字,但几个亿还是少不了的,长江国贸能从这几个亿的利润中拿出多少支持良品铺子,尚不确定。

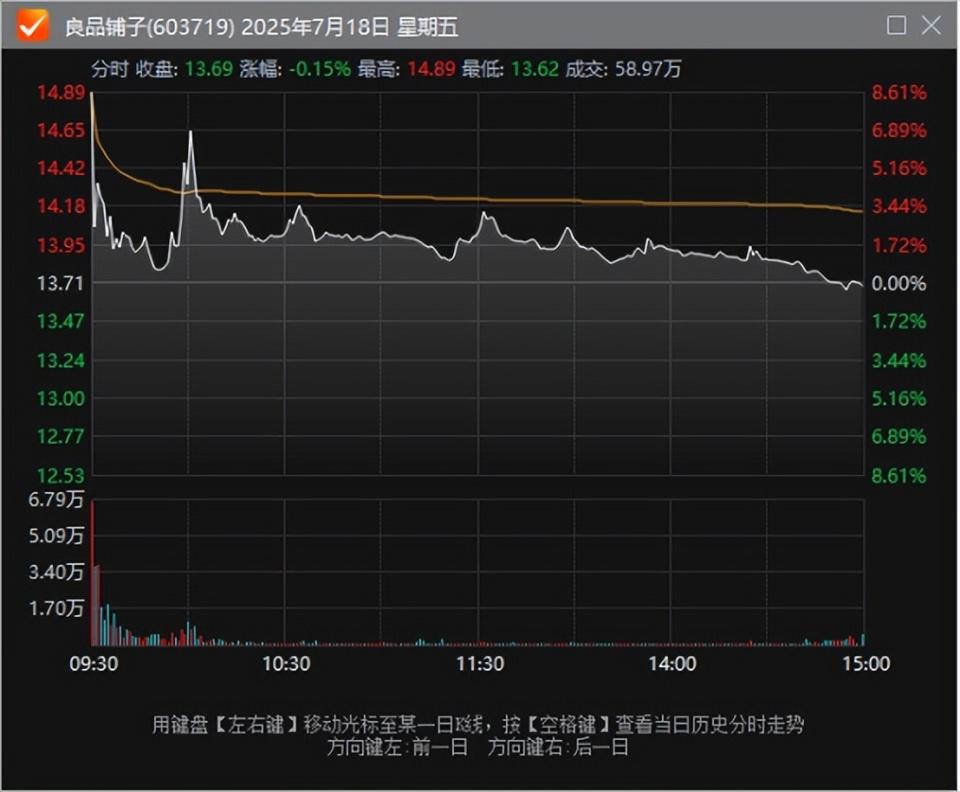

更微妙的是,换主消息发布后的首个交易日,良品铺子股价在开盘阶段一度上涨超 8%,但最终却以下跌收场。

资本市场的态度似乎已经很清楚了:国资可以托底,但翻盘,良品铺子还得靠自己。

资本市场的态度似乎已经很清楚了:国资可以托底,但翻盘,良品铺子还得靠自己。

来源:金角财经