最新的明星科技股诞生了,协作设计平台 Figma 以首日暴涨 250% 的成绩成为市场焦点。

Figma 挂牌当天,开盘报 83 美元,较发行价 33 美元翻番,盘中一度逼近 125 美元,涨幅超 277%,最终收盘报 115.5 美元,首日飙涨 250%,市值达到 563 亿美元。

值得注意的是,Figma 此前 IPO 认购超额近 40 倍,作为对比,爆火的稳定币第一股 Circle 认购超额也不过 20 倍。

如今 AI 应用标的众多,为什么是 Figma 受到资本大力追捧?拆解 Figma 的业务来看,它或许极具代表性,几乎押中了所有华尔街对 AI 的预期:垂直场景应用、变现效率高、还解决了多数 AI 应用粘性不高的问题。

01 云协作版 Adobe

在创意软件行业,目前最受行业关注的三家公司分别是 Adobe、Canva 和 Figma,三者均聚焦平面设计,但 Canva 和 Adobe 的重点在图形图片设计,Figma 则聚焦 App 和网页的 UI/UX 设计。

在 UI/UX 领域,Figma 在 2020 年攀升至市场份额第一席位并保持至今。

Figma 市场份额增长的关键节点在疫情期间的策略调整。原本公司旗下产品主要针对专业设计师,为了适应云办公趋势,公司推出了一系列新产品,扩展到覆盖前端所有工作流程,直接地提升了用户数及用户粘性,给 Figma 带来了增长飞轮。

这之后,Figma 本质上从一个设计软件,转变为了 " 前端协作开发操作系统 "。

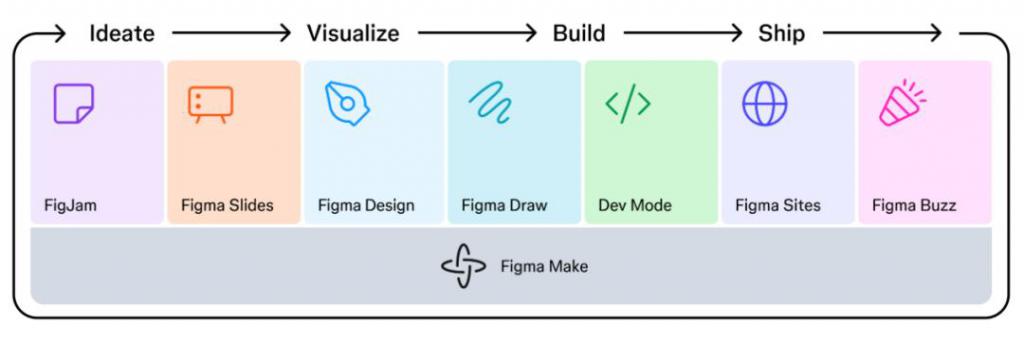

Figma 目前的产品矩阵设计,主要是通过多个产品组成的生态,让前端开发的不同岗位,都能在 Figma 的平台共同参与到同一个项目。

招股书中,Figma 描绘了旗下几个产品如何构成了工作流平台—— FigJam、Figma Slides、Figma Design、Figma Draw、Dev Mode、Figma Sites 和 Figma Buzz,覆盖了一个创意想法变成用户手中产品的全过程。

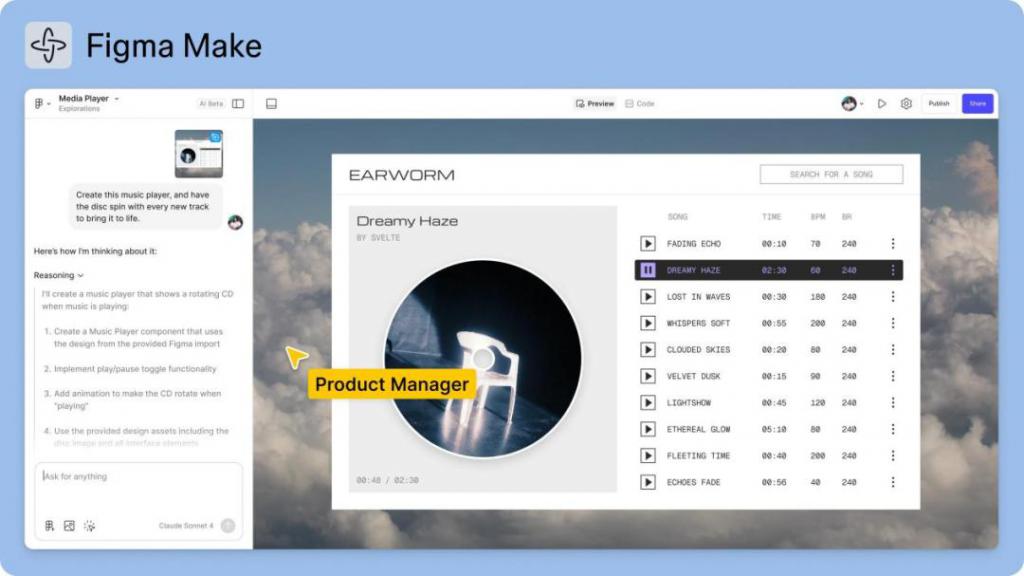

其中,AI 产品 Figma Make 集成到了全平台底层,可以赋能全工作流上的每个角色。这对串联起复杂需求起到了很大作用。

比如针对前端工程师,他们可以在成型的 Figma 设计稿上,利用 Figma Make 快速产出基础代码目录;对于设计师和产品经理等非开发者人群,则可以基于 Figma 做的 UI 图生成交互原型。

通过这样的产品结构,Figma 将前端开发相关的各类岗位都绑定到了自己平台上。根据 Figma 招股书文件,目前 Figma 有 1300 万月活,其中只有 1/3 是设计师用户,剩余 2/3 包含了前端工程师、产品经理、市场营销人员等其他职能。

当办公关系和流程都与一个平台强绑定,用户粘性自然会增长,行业主导地位也就更加稳固。

能够快速建立这么多垂直需求应用,Figma 在招股书中点明,是得益于早期他们将软件平台建立在浏览器上。这一技术基础,使得设计工作中不同格式的文件与同格式但不同版本的文件都可以被兼容,进而实现不同工种之间互相打通、协同的效果。

这种打破设计 " 孤岛 " 的工作流模式是 Figma 的革命性创新所在,也因此让不少行业人士认为,Figma 是典型的颠覆性技术企业。

商业模式上,Figma 采用典型的 SaaS 模式——企业内部的个体设计师可免费使用基础功能,随着使用人数的增多,扩散至整个团队,最终转化为付费企业用户。

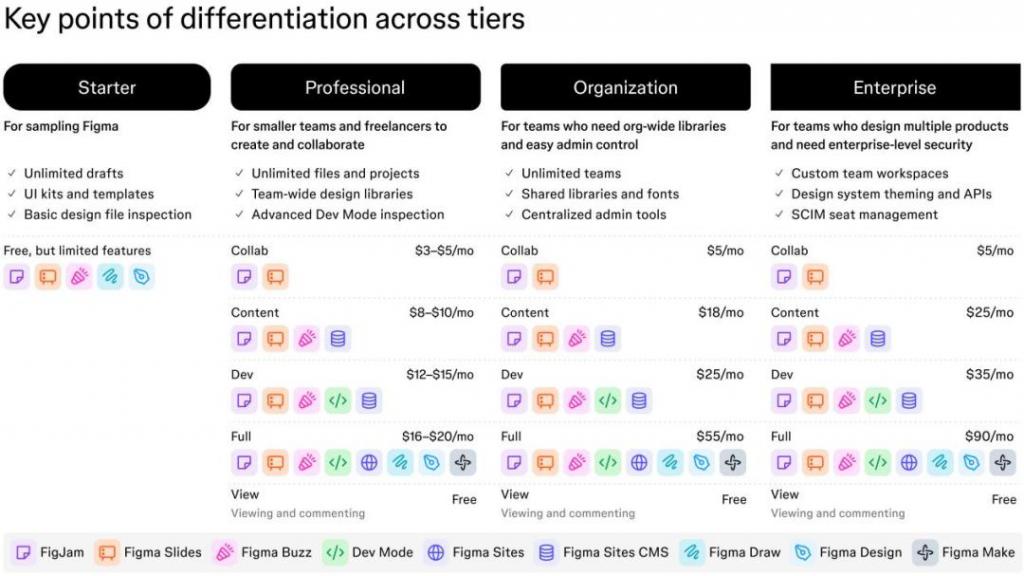

招股书显示,Figma 的订阅付费模式,为不同职务需求和工作流均设计了不同的套餐。在 Professional、Organization 和 Enterprise 三大类之下,均设有 Collab、Content、Dev、Full 四种使用场景的产品套餐,对应的价格从 3 美元每月到 90 美元每月不等。

Figma 称,去年接近 70% 的收入,来自 Organization 和 Enterprise 订阅方案的客户。可以看出,Figma 的 B 端客户是收入支柱,相比于 C 端用户,基于工作流逐步扩大在一家公司的渗透比例的路线,效率显然更高。

Figma 称,去年接近 70% 的收入,来自 Organization 和 Enterprise 订阅方案的客户。可以看出,Figma 的 B 端客户是收入支柱,相比于 C 端用户,基于工作流逐步扩大在一家公司的渗透比例的路线,效率显然更高。

02 高粘性、高研发投入

通过 PLG(产品驱动增长)策略及注重 B 端用户的 SaaS 模式,Figma 的财务数据显示出扎实的基本面。

招股书显示,营收方面,2024 年 Figma 实现营收 7.49 亿美元,同比增长了 48%,增速水平超过所有美国软件公司。今年一季度,营收录得 2.28 亿美元,同比增速与 2024 全年相当,达 46%,以此为基准,可计算出滚动 12 个月营收为 8.21 亿美元。

据机构测算,2021 至 2025 年间,Figma 在收入端实现了年均 53% 的高复合增长率。

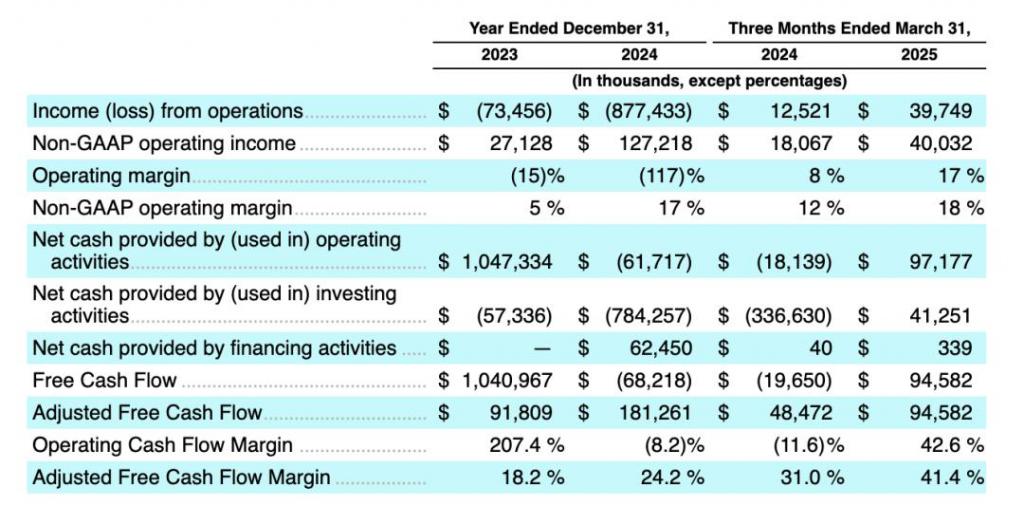

利润方面,Figma 毛利率保持在 90% 左右的水平。在高毛利的加持下,公司已经迈过盈亏临界点,在去年四季度以及今年一季度实现经营盈利,前几年高速增长的现金流,让 Figma 逐步进入了自我造血的良性循环。

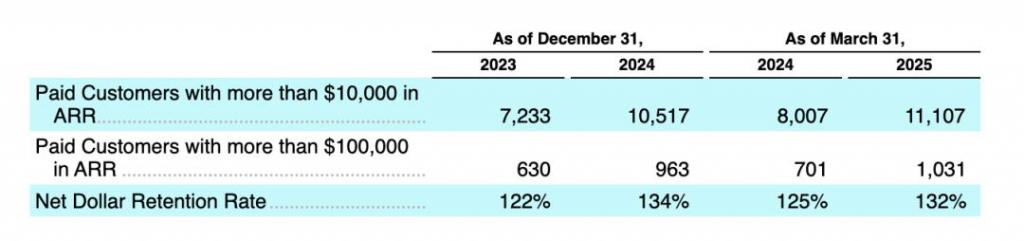

从 Figma 的招股书来看,其 B 端客户的头部付费企业增长十分可观。数据显示,截止到今年 3 月,ARR(年度经常性收入)超过 1 万美元的付费客户同比增长 39%,ARR 超过 10 万美元的客户同比增长 47%。

招股书中指出,截止到今年 3 月,福布斯世界 2000 强企业中有 78% 均使用 Figma,但其中只有 24% 的客户付费 ARR 超过 10 万美元,这意味着公司未来仍有较大的渗透空间。

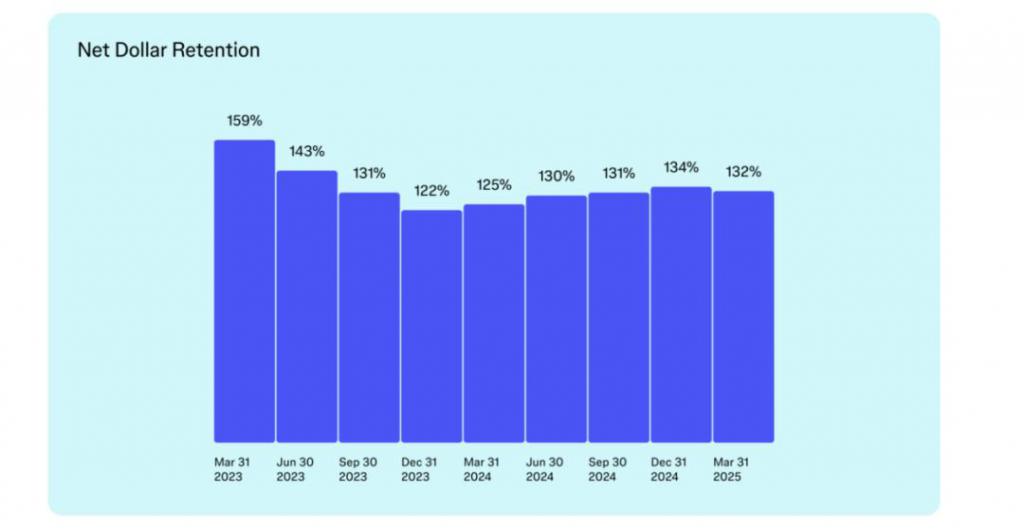

2024 年开始,随着宏观经济趋稳以及拳头产品 Dev Mode 的发布,公司净收入留存指标逐步回升并稳定在 130% 上下。

利润方面,招股书显示,2024 年 Figma 净亏损达 7.32 亿美元,主要由于当期公司计入股票期权授予费用 9.48 亿美元,因此对公司归母净利润影响较大。更准确的 Non-GAAP 利润数据来看,2023 年 2024 年则分别实现 0.27 亿美元和 1.27 亿美元。

利润方面,招股书显示,2024 年 Figma 净亏损达 7.32 亿美元,主要由于当期公司计入股票期权授予费用 9.48 亿美元,因此对公司归母净利润影响较大。更准确的 Non-GAAP 利润数据来看,2023 年 2024 年则分别实现 0.27 亿美元和 1.27 亿美元。

研发投入上,2023 年、2024 年和 2025 年第一季度的研发费用分别为 1.65 亿美元、7.51 亿美元和 0.7 亿美元 , 其中 2024 年研发费用中涉及股票补偿费用为 5 亿元,剔除该部分影响后,研发费用占比基本维持在 30% 以上。

对比来看,Adobe 2022 年至 2024 年的研发费用率分别为 17%、18% 和 18%。大部分大型软件公司的研发费用率,则基本在 20% 以上水平。可以看出,Figma 的研发投入强度较高,有利于维持技术前沿性。

总体上,Figma 总运营费用率在 2023 年一季度、2024 年一季度和今年一季度分别为 97.8%、83.8% 和 74.1%,呈下降趋势。

可以推测的是,Figma 今年一季度营收同比增长 46% 的情况下,运营支出仅增长 29%,业务的规模效应已经逐渐显现。随着用户数量和营收的持续增长,公司成本将进一步被摊薄,从而推动费用率进一步下降。

由此可见,Figma 已经进入了业绩兑现阶段,收入增长是核心支撑,高研发强度则有助于巩固公司的高科技属性。展望未来,以高壁垒业务为竞争根基,随着 AI 工具的持续渗透,科技属性的进一步强化是公司在未来提升估值上限的核心动能。

03 AI 进一步推动估值

二级市场上,美股市场今年 AI 板块的投资逻辑从去年的算力带动增长,转变为应用业绩的反馈。从 Applovin、Palantir 再到 Figma,公司本身过硬的基本面,叠加 AI 在垂直场景实际可行的应用前景,使他们成为资金涌向的对象。

就 Figma 而言,它被标定为 Adobe 的颠覆者,是新生产力对旧生产力的取代。第一上海的研究报告指出,现在的 Figma 是云协作版 Adobe,如果其故事线能够走通,那就是市场最为期待的剧本:垂直 AI+ 云协作 Adobe。

AI 在招股书中被提及了一百多次,显然也是 Figma 下一步最重要的战略站位。

在招股书中,Figma 称,生成式人工智能的快速演化与市场竞争格局的变化,正在重塑其所处的设计软件行业。为巩固领先地位,公司正加快推进 AI 功能布局。

但要注意的是,Figma 当下的高速增长,源于 " 云协作 " 带来的高粘性,而非 AI,后者在公司业务中才刚刚开始。比如拳头 AI 产品 Figma Make 是今年 5 月刚推出的新品,对业绩的带动作用仍需验证。

客观来看,虽然目前 Figma 的 AI 含量还较低,但行业对 Figma Make 等 AI 产品的初步使用反馈比较积极,这给予市场对其未来 AI 业绩的信心。

不少市场声音认为,Figma Make 是 AI Native 的代表产品之一,因为其最大的优势是内嵌在 Figma 当中,能无缝衔接 Figma 生态,从而在操作上更接近用户工作流。

《MarketWatch》指出,Figma 不仅在设计协作工具中引入生成式 AI 能力,更将其定位为 " 从 idea 到 prototype" 的端到端平台,其 Make、Buzz、Slides 等功能构成了完整 AI 驱动的产品线。

《MarketWatch》指出,Figma 不仅在设计协作工具中引入生成式 AI 能力,更将其定位为 " 从 idea 到 prototype" 的端到端平台,其 Make、Buzz、Slides 等功能构成了完整 AI 驱动的产品线。

这是 Fimga 差异化于市面上其他主打单点 AI 能力的应用产品的地方,能够解决更复杂的需求。

红杉资本合伙人、Figma 董事会成员 Andrew Reed 曾表示,与 2022 年相比,Figma 如今在 AI 领域的能力更为扎实,已成为推动估值重估的关键所在。

目前二级市场对 Figma 的高估值主要基于 AI 带来的预期。在过硬产品力、业务高速增长,和细分市场垄断地位的基本面之上,公司对 AI 的合理开发具有革命性意义,不仅强化了技术壁垒,更极大地拓宽了想象空间。

因此即使 Figma 的 AI 还没有反馈到业绩层面,市场也愿意基于好预期给到较高的估值。截至 8 月 11 日,Figma 股价上市后经过几日调整,已经回落至 80 美元左右,最新市值 400 亿美元,对应的市销率为 48x;横向来看,大多数 SaaS 公司的市销率在 10x 至 15x 之间,今年 3 月上市的云服务公司 CoreWeave 市销率为 21x,所以 Figma 较高的估值需要警惕回调风险。

典型的案例有稳定币第一股 Circle,上市后仅 12 个交易日,股价暴涨约 280%,日内最高点一度站上 299 美元 / 股,如今已经接近腰斩;还有去年上市的芯片厂商 Arm,上市首两日上涨 35% 后,也在短期内一路跌破发行价。

短期来看,Figma 暂时的高估值与市场情绪的变化有可能形成的负向共振,或将造成 Figma 股价出现短期大幅波动,这一情况与上述企业类似。但从中长期来看,Figma 有较强的基本面和技术底蕴支撑估值,随着 Figma 作为行业龙头的竞争格局趋于稳定,叠加业绩的持续兑现,在高成长与好预期的正向共振下,市场会给予公司更高的估值溢价。

再看 Figma 的远期预期,则是经过了多轮的估值切换,长期的估值中枢有望下移,届时或将出现估值水平向科技巨头靠拢的现象,最终实现从 " 高成长 " 到 " 价值蓝筹 " 的跨越。

来源:36氪