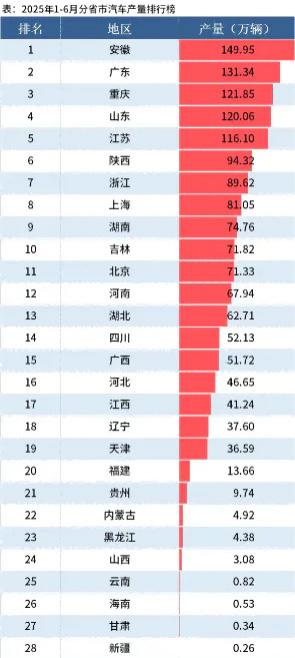

安徽反超广东 18 万,稳坐

冠军省第一。

安徽反超广东 18 万,稳坐

冠军省第一。

直辖市重庆以 121.85 万排第三,以微弱优势胜过了好客山东(120 万)和散装江苏(116 万),后两位分别屈居第四和第五名。

第六到十位分别是陕西(94.32 万)、浙江(89.62 万)、上海(81 万)、湖南(74.76 万)和吉林(71.82 万)。

北京(71.33 万)差那么一丁点儿就能进入前十名。

除了 " 省级争霸赛 ",每年还有一场城市与城市之间的造车争霸赛——可看性更强更刺激。

尤其相比 2023 年(广州 317.9 万,重庆 231.8 万,上海 215.6 万,深圳 178.6 万,长春 156.7 万)和 2024 年(深圳 293.5 万,广州 253.98 万,重庆 254 万,上海 182 万,西安 175.4 万)的城市前五强,2025 年上半年国内各大 城的产量排名已经是暗流涌动,出现不小的变化。

预计到年底,全国 产业版图又迎来一轮新的大洗牌。

今天,我们就先预判一下谁会是 2025 年中国造车第一城。

重庆第一

是的,今年上半年省级排名第三的重庆,以 121.85 万辆,同比微增 0.4%,领跑全国城市。

事实上,重庆早在 2016 年就依托长安 这个自主品牌销冠王,连续 3 年稳居全国第一。

不过 2019 年重庆遭遇超长 " 水逆 ", 产量一度下滑到 138.3 万辆。" 水逆 " 的主要原因就是新能源车突然爆发。

此后整整 7 年,广州一直高于重庆。去年,重庆依然被广东另一豪强深圳压得死死的。

虽然那几年重庆的名次不如老广们,但 产量却是稳中有升,一年胜过一年——尤其从 2022 年开始,问界 M5 和 M7 先后上市,重庆的新能源 产业就如同打通任督二脉,快速品学兼优起来。

2023 年,重庆的 产量就来到了 231.8 万,去年更是超过广州,达到 254 万。

更重要的是,除了靠问界突围成功的造车新贵赛力斯,重庆造车老将长安 成功转道新能源 ,让重庆的 产量再度德高望重,整个重庆 产业也日益达官显贵起来。

数据显示,去年整个长安系的年产量约有 268 万辆,已经创下近七年新高,同比增长约 5.1% ——超过了去年重庆 的总产量。

今年前 6 个月,长安 的产销达到了 135.5 万辆,创近 8 年新高。其中大部分出自重庆的造车基地。尤其是两江工厂,设计年产能为 76 万辆,极限产能更是达到全球第二的 102 万。

上月底,中国第 100 家新央企中国长安 集团成立,落户重庆,无疑是对当地 产业的重大利好。旗下阿维塔、长安深蓝、启源三大智能电动子品牌,更是品牌和重庆本地扩产重中之重,产销量在国企品牌中相当可观。

尤其是阿维塔,就在上个月 27 日,长安阿维塔数智工厂正式挂牌,主线设备自动化率达 100%,平均每 60 秒就可下线一台新车,订单准时交付率达 100%。不同类型、不同动力,甚至不同品牌的产品均可共线生产,能满足 1280 种个性化订单需求。

此外,另一家新能源新贵赛力斯同样表现突出,1~6 月累计产量 20.25 万辆,归母净利润预计可达 27-32 亿。董事长张兴海还曾傲娇表示:每年给重庆财政上税 80 亿,还带动了大量 配套产业增长。

以长安和赛力斯为首的重庆头部车企,再加上东风小康的微型商用车系列,庆铃 的各类卡车商用车,恒通制造的新能源客车等 …… 重庆的 产业从各个方面,都在不断加速新能源 的加快发展,弥补了燃油车产量的下降,更让重庆这个传统 重镇焕发新生,成为中国新一代 城的排面。

西部 " 底特律 ",重庆实至名归。

榜单上的第二大造车城无疑是上海

上海今年上半年的产量是 81 万辆和去年同期基本持平,甚至 …… 还少了 1 万。

在这个内卷如斯的时代,原地踏步等于退步。此次在 " 省级公开赛 " 上,就从第 6 滑到了第 8,而导致上海不进则退的最肉眼可见的品牌,就是特斯拉。

今年以来,由于马斯克的神操作,外加老款车型需求疲软,特斯拉在全球市场遭遇滑铁卢,也让品牌最重要的生产和出口基地上海超级工厂的产量同比减少了 13.3%,只有 72 万辆。

好吧,让我们狠狠期待一下 2 年后的金山雷克萨斯基地。

榜单的第三大 城是北京

可喜可贺啊,在造车领域沉寂许久的北京终于抛头露面了—— 71.3 万辆。虽然 " 省级公开赛 " 排名没进前十,但今年市级造车大户前十名,肯定是稳了。

前几年,北京和重庆堪称同病相怜的难兄难弟,两座城市都是在 2016 年达到过巅峰。那年,重庆是 315.62 万辆,北京是 237.95 万辆。

可随着产业 调整,两座城市的 产量也从那年开始一路下滑。

尤其是北京。

在北京现代为首的韩系车进入一路跌跌跌跌跌跌不休的状态后,北京的整个传统 产业也快速下滑。尤其是进入 2023 年,全市 6 家车厂的产量刚刚超过 100 万辆,在年产百万的边缘反复摇摆。

幸好,随着 2023 年底理想基地和 2024 年春天小米基地的建成投产,去年北京 产量回升至 114.54 万辆。尤其是新能源车产量直线飙升,全年产量达到 29.43 万辆,增长 2.8 倍,行业增加值同比增长 16.4%。

自此北汽集团旗下北京 、北汽新能源、北汽福田、北京现代、北京奔驰、福田戴姆勒,再加上小米 、理想 ——八大造车金刚让北京的造车产业时隔 8 年再度辉煌。

尤其是小米 的横空出世,让北京 产业发展一年之内从骡马进化到罗马。数据显示,2024 年,小米 8 个月内交付新车 136854 台。

再加上理想 顺义工厂的助攻,外加北汽旗下极狐和享界两大新能源品牌顺利崛起,成功推动北京 产业转型。

其实早在今年 3 月,北京市统计局就发布了 制造业增长 33.7%,新能源 产量增长 2.5 倍的好消息。

再加上小米 YU7、理想 MEGA 改款、享界 S9 增程版等多款新能源车型及时发布,让北京的 制造业今年 1~6 月生产整车 71.3 万辆,同比增长 24.8%。

预计今年新能源车产业将更上一层楼,年产或将轻松超过 40 万辆。如果小米两款车持续热销,则有望突破 45 万辆——远超 2023 年发布的《北京市新能源 高质量发展实施方案》中描述的 2025 年 " 新能源 在京产量将超 30 万辆 " 这一预计。

不过这张榜单有些单薄

榜单上只有 " 省 + 直辖市级参赛队 ",如果真按城市算,上海和北京大概率前三都排不进。

真的,比如榜单第六名陕西就隐藏着一个造车大城:西安。

据去年数据显示,西安年造车量是 175.35 万,只比上海少 7 万,全国城市排名第五。当地官方数据显示:今年上半年西安比亚迪 产量 60.81 万辆,同比近增长 34%;西安吉利产量、产值持续也保持着高速增长态势,产量达到了 16.46 万辆,同比增长近 30%。

再加上西安经开区内的陕汽,半年内累计生产 超 8.6 万辆。

三大品牌相加,预计西安今年前六个月的 产量已超 85 万——比上海还多起码 4 万辆。

隐形造车大城,实至名归。

另一个隐形大户是安徽合肥

坐拥江淮、蔚来、大众安徽、比亚迪和长安等 5 大品牌生产基地的它,不仅是安徽乃至整个华东地区的造车第一名城,更有力争全国造车前三强的底气。

虽然还不知道合肥的上半年产量具体数字,但合肥统计局前 5 个月的数据摆在那——近 70 万辆,并给出了超 80 万的半年整车生产预计。

这个数和上海的 81 万真的相差无几。

还有一点尤其值得一提。

许多省份基本是一 " 市 " 独大的 " 跷脚 " 局面。比如河南依仗郑州,陕西全靠西安,广西有柳州,吉林看长春 ……

但安徽之所以能成为 2025 年上半年中国造车第一省——靠的不止是合肥,省内 16 座地级市个个都是重量级。

还有奇瑞 的大本营芜湖;坐拥江淮、振宜和福田雷萨三大整车基地的安庆;开沃新能源基地、陕汽工厂和蔚来乐道所在地淮南;以及有着蔚来萤火虫工厂的滁州;江淮安驰生产基地和奇瑞商用车工厂的亳州等等。

据了解,截止今年初合肥的合计规划总产能已超 300 万辆。

如果再看时间维度,安徽 产量这几年来更是呈爆发式增长。从 2020 年的 10.5 万辆到去年的 168.4 万辆,四年内增长 15 倍,再加上今年半年就摸到了近 150 万辆。

或许,这也是为何江南小透明安徽可以替代大广东,排名一路从第四升到全国第一,成为如今中国乃至全球 产业中,举足轻重的存在。

相比之下,去年的第一第二名深圳和广州,同比下降明显。

一个最主要原因是统计口径发生了变化——从 2025 年开始,国家统计局调整 产量统计方式,由此前的 " 企业法人所在地 " 改为 " 生产地统计 "。

以 2024 年的中国 " 第一城 " 深圳为例,去年全年 产量是 293.53 万,可谓是遥遥领先!但统计方式一变,今年上半年的成绩单就只能 …… 尚未公布了。

年初,就曾有媒体打过一记预防针:今年深圳的 产量或将暴跌 200 万辆以上,相当于年产不到 100 万。

原因就是比亚迪在安徽合肥、湖南长沙、河南郑州等基地的产量就不再计入深圳,而是归入当地,尤其是规划产能 132 万辆的比亚迪合肥超级工厂,今年直接归入安徽,直接导致深圳的 产量数据出现了断崖式大幅下降。

而比亚迪深圳地区的产能,圈内人也都知道。

比如坪山基地的产能是 35 万辆,新的深山合作区厂区去年产量是 25 万辆左右,相当于深圳本土的产量统共是 60 万辆左右。

此外,虽然理想、深蓝、一汽大众、赛力斯、小鹏都在深圳设立了公司,但多是研发、销售、智能座舱与软件功能等相关周边布局或配套延伸,而非大规模整车制造。

换言之,比亚迪是目前唯一在深圳持续大规模造车的整车企业,其余多为周边布局或配套延伸。

所以,深圳今年上半年的 产量 …… 搞不好也就 30 万左右。

广州也差不多,因为广汽集团的生产基地也是覆盖全国的——除了广州番禺和增城两大本土生产基地,湖北宜昌、新疆乌鲁木齐,浙江台州,山东东营等地都有工厂。

再加上小鹏 有一半的产量被 " 后花园 " 肇庆市分担了,广州今年上半年的 产量同样被蒸发了许多。

扯开说一句,如果哪天统计口径再生变化或直接变回 " 企业法人所在地 ",重庆、上海、合肥与北京等地依旧有较为牢固的基本盘。

此外,还有一些颇为低调的 " 城 " 值得关注

首先是郑州。

之前那篇《很多人不知道,河南造车有多 " 中 "》就能说过,作为中原地带 产业的核心,郑州的 产量一直都是河南省总产量的大头,一般可以达到 80% 以上。比如去年郑州为 112 万辆,同期河南总产量是 140 万辆左右。

另有数据显示:目前比亚迪郑州基地的年产量是 50~60 万,上汽郑州基地去年超过了 25 万,郑州日产是 20 万,还有年产 7~8 万的宇通客车 ……

而今年上半年河南 产量是 67.94 万辆,交叉对比一下不难得出,同期郑州市的产量至少能超过去年的 43.07 万辆,甚至达到 50 万辆——以一城之力,超过河北、江西、辽宁等省。

的确非常 " 中 "。

还有偏安一隅的柳州

它所在的广西今年上半年的产量是 51.72 万辆,省 + 直辖市排名全国 15。看起来有点平平无奇,但这 51 万里超 90% 是柳州贡献的——这就意味着,柳州今年生产了超 46 万辆新车,而且几乎全是微型电动车。

这么说吧,柳州绝对是中国第一微型电动车城。而且柳州遍地开花的微型电动车,大多有着同一个妈,柳州产上汽通用五菱。

某种程度上,占股比例只有 5.9% 的广西 集团,更像是五菱的真 · 娘家。

数据显示,柳州微型电动车的市占率起码连续四年全国第一了。还有人做过一个神秘的统计:如果把柳州生产的微型电车首尾相连,能绕地球 2 圈。

香飘飘都拍马不及。

另据柳州当地人不完全肉眼统计:柳州街面上的 ,十辆中有五辆是微型电动车。就连消防大队、特警公安等单位都 " 招录 " 了一大批纳入编制。

除了微型电动车,柳州造车界还少不了另一大王牌——就是由东风柳汽一手打造,最近风头正劲,连理想 都不得不低头的东风乘龙。

虽然乘龙卡车今年上半年的产量还是未知数,但其同期半年销量已经达到 23,348 辆,同比增长 24.3%。尤其是快递牵引车、港口牵引车等细分市场,稳居前列。

这一小一大两个品牌,不只是柳州以及整个广西的造车排面,也成为了柳州两大新特产。

浩克山东的青岛和济南实力也不容小觑

根据当地媒体数据显示,青岛今年前 6 个月的 产量达到了 46.5 万,济南今年去前 4 个月达到了 33.8 万。

仅这两座城市,就轻松占据了山东今年上半年 产量的大半壁江山。

比如青岛,今年前 4 个月的新能源 产量就已经超过去年全年,达到了 12.5 万辆。这其中当地奇瑞、比亚迪、一汽解放等生产基地功不可没。

济南则坐拥山东乃至整个山河四省最首屈一指的自有品牌——中国重汽。这两年一直在重卡市场跟东风掰手腕,硬是从行业老三逆袭成老大。去年 24.5 万辆的产量,直接刷新行业纪录。其中近一半的军功章属于济南基地。

正所谓老黄牛也能犁出新天地。

更不用说 2022 年才签约落户的比亚迪基地。数据显示,2024 年济南基地从无到有一口气干出了 36 万辆新能源车,今年更是剑指 50 万辆。

难怪不少网友认为,山东 2025 年的产业爆发,济南绝对是头号功臣!

关于山东的造车能力和实力,未来我会挖坑细说。

最后来说说杭州

虽然今年上半年浙江在省级 产量排行榜上并不十分突显,只比上海多了 8 万辆屈居第七,但浙江省会杭州的造车实力不容小觑。

人家可是坐拥吉利集团和零跑 的隐形 大城,今年上半年全市整车制造产量同比增长 24.6%。

据了解,吉利方面在杭州有钱塘制造基地和杭州大江东新能源 工厂两大基地。前者的年产量在 10 万,自动化率达 90%,是吉利集团最先进的新能源整车工厂之一。

后者虽然尚处于筹建或准备阶段,但已经是集团的重中之重,是吉利新能源 的 "4.0 工厂 " 项目,具体年产能规划还没明确公开。

当然,还少不了 7 月交付超 5 万辆的零跑 ,其杭州智慧工厂占地逾 120 万㎡,年产 20 万,上个月刚刚正式投产。

预计未来零跑杭州智慧工厂产能彻底释放,外加吉利 4.0 工厂投产后,不止杭州,整个浙江的整车产量也会有明显提升。

近十年来, 产业逻辑和生态发生明显改变, 第一城也在不断变换。

重庆的突围,合肥的逆袭,郑州的攀升,深圳的下坠,上海的不进则退,西安的稳扎稳打,柳州的出其不意,北京的重新崛起 ……

今年上半年的数据,除了突出统计口径的巨大变化,更展现了中国 产业的深层逻辑:新能源驱动产业升级,智能化重塑竞争格局,供应链强化本土韧性,技术自主对冲市场波动。

当北上广仍在消化合资品牌转型阵痛时,重庆与合肥已经快人一步,建立起难以复制的竞争优势。

当然,西安比亚迪二期投产,长安合肥新基地在建;小米 能让北京有更光明的未来,尚界和雷克萨斯或让上海再现辉煌 ……

中国 城的格局在不断变化,加速重构,谁是 " 第一城 " 的暗战从未终结。

来源:autocarweekly