全光园区网络究竟该怎样建?多年来,这一问题在业界始终存在技术路线之争。而如今,答案正逐步清晰。

近日,IDC发布《中国以太网交换机市场跟踪报告2025Q1》,首次将“以太全光网络”作为独立细分市场进行追踪与研究。作为全球ICT领域极具影响力的权威机构,IDC的市场划分标准一向被视为技术趋势的重要风向标。此次单列,意味着以太全光已获得产业界广泛认可,成为全光园区网络的主流技术架构和演进方向。

那么,以太全光为何能获得IDC的“背书”?它缘何能成为主流演进方向?这背后,究竟有着怎样的技术逻辑与市场动因?

以太全光成为园区网新主流

IDC在市场分类上的标准一向谨慎。只有当某一类技术在实际部署中具备了足够的市场体量,具有明确的代表性,且顺应未来业务发展方向,具备可持续演进性和产业化前景,才可能被作为独立细分市场加以追踪和统计。

以太全光网络的崛起正印证了这一逻辑。面对AI终端激增、4K/8K视频教学、医疗影像等对万兆独享带宽和μs级时延的刚性需求,PON的共享带宽模式与传统铜缆架构已难以满足。近年来,锐捷、华为、新华三等头部厂商纷纷布局以太全光网络,持续投入研发和市场推广,加速推动该技术在教育、医疗、制造等场景实现规模化落地。

以业内最早明确提出“以太全光架构”的锐捷网络为例,自2021年推出极简以太全光1.0方案以来,持续推动方案演进升级:2022年首创以太彩光架构,推出2.X版本;2023年发布3.X版本;近期更是推出极简以太彩光4.0。通过在以太彩光、极简架构、SDN网络运维平台等关键能力上的持续创新,锐捷不断加速以太彩光方案的成熟与落地,赢得了市场的广泛认可。

IDC发布的《中国以太网交换机市场跟踪报告2025Q1》显示,锐捷的以太彩光网络解决方案在中国以太全光网络市场中排名第一,市场份额处于绝对领先地位。同时,公开数据显示,锐捷以太彩光方案已经实现入室近30万间,在教育、医疗、制造等多个行业场景中得到广泛验证,积累了丰富的商用经验和实践成果。

技术底气从何而来?

如果说市场规模和应用需求把以太全光推上了时代的前台;那么,从技术层面看,又是什么促使 IDC 为其按下“主流确认键”?回顾全光园区网络的发展历程,或许能找出答案。

众所周知,面对数字化时代视频、物联网等业务激增,传统园区网络以铜缆传输为主,且架构臃肿,在传输速率、传输距离、布线与运维等方面暴露瓶颈,难以应对日益增长的业务压力。全光网络由此成为演进方向,并形成以太全光与PON全光两大技术路线。

以太全光,是由传统以太网架构演进而来的全光园区网络方案,其经历了从灰光到彩光的技术迭代演进。

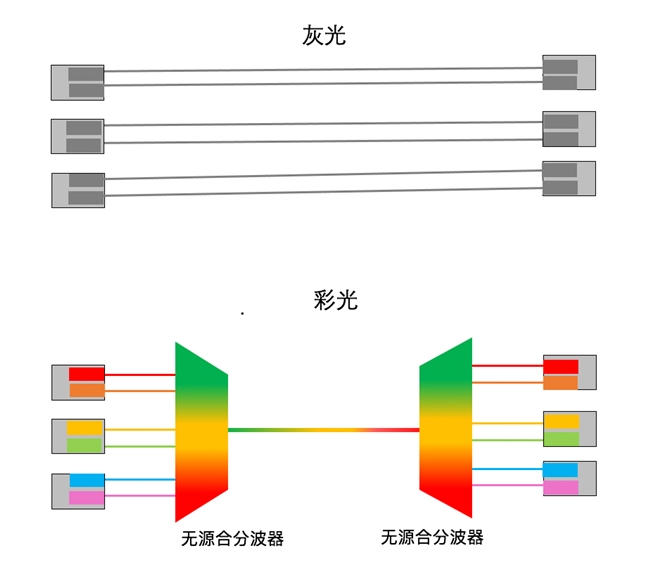

灰光与彩光有何区别?光传输系统的光分为灰光和彩光。灰光,指一根光纤只传输一路信号、一个波长。在这种模式下,如果需要承载多种业务,就必须铺设多条光纤。一旦业务规模扩大、带宽需求提升,就意味着要大量光纤堆叠,不仅占用大量布线空间,也显著增加施工与运维难度。

彩光,指波分复用(WDM)系统的光。在WDM系统中,发送端通过合波器将多个不同波长(颜色)的光信号复用到一根光纤中传输,接收端则通过分波器将其还原,从而实现多路信号在单纤中并行传输。

相比灰光,彩光波分的优势非常显著:它无需增加光纤数量即可大幅提升单纤容量,有效解决了灰光模式下因扩容导致的光纤“堆叠”问题。同时,不同波长间互不干扰,不仅可并发传输多种业务,还具备良好的通道隔离能力,安全性和可控性更强。

随着行业数字化加速推进,高清视频、VR等高带宽应用不断涌现,物联终端数量加速增长,园区网络的连接密度和带宽需求成倍提升。在此背景下,具备高带宽、强隔离、多业务并发优势的彩光方案,显然更适应现代园区复杂、多元的接入场景。

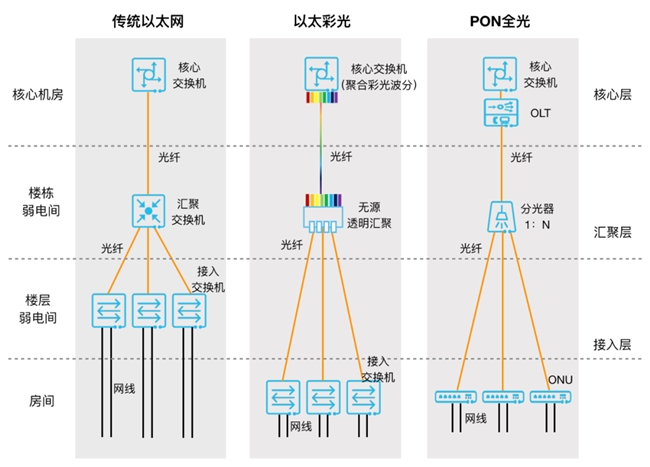

那什么是PON全光呢?简单的说,就是把广泛应用于家庭宽带接入的PON技术搬到园区,用它来替代传统以太交换机,搭建全光园区网络。其架构为:在核心机房部署OLT设备,在接入层部署ONU,中间采用无源分光器进行光纤的合路和分路。

PON全光与以太彩光在架构层面有相似之处:都采用更简单的二层组网架构,弱电间为无源设备,无需考虑供电、散热、消防等因素,相比传统方案大大降低了网络故障点和运维工作量,提升了网络稳定性。

以太彩光与PON全光方案对比

但由于技术源头不同,两者在带宽能力、业务扩展、运维管理及场景适配等方面仍存在本质差异。

首先,在带宽能力和业务扩展方面,PON全光采用1:N分光架构,所有ONU共享带宽和光功率。分光比越大,分配到每个ONU的有效带宽越小,难以支撑日益增长的高带宽业务需求。相比之下,以太彩光方案无需分光,不同波长即代表独立链路,千兆、万兆带宽可直达每个房间,且后期扩容无需改动光链路,能真正做到一次部署,满足长期演进。

从时延性能来看,PON网络的上行方向采用时分多址接入(TDMA)机制,不同ONU分时轮流发送数据,相当于多辆车在单车道上依次通行,存在天然排队等待,难以满足VR、工业控制等对时延极为敏感的应用需求。而以太彩光好比为每辆车开辟专属快车道,让数据“各行其道、并行无阻”,在时延上表现更优。

其次,在运维管理方面,PON全光采用以太和PON两套通信协议,需在核心机房部署以太网核心交换机和OLT两套设备,并使用两套维护管理平台。而以太彩光只有一套以太协议,只需在核心机房部署一套聚合彩光波分的以太网核心交换机设备,无需两套协议之间封装转换,也无需两套设备之间线缆连接,网络管理和维护更统一、简单。

此外,在应用场景方面,PON全光采用 P2MP(点对多点)连接方式,更适用于以南北向流量为主的场景。但在园区内横向通信频繁的场景下,PON架构因所有流量需绕行OLT转发,传输效率受限。而以太彩光支持本地直接转发,能更好满足东西向流量密集的园区网络需求。

简言之,以太彩光既补齐了PON全光的短板,也继承了以太网的优势,能够适配多样化的场景,更好满足持续演进的业务需求。正因如此,为了更好适配未来业务需求,一些选择PON全光路线的厂商也在通过引入WDM技术等方式改进和增强PON方案,并积极推动50G-PON标准落地。

彩光4.0续写主流方向

市场和技术层面的认可只是起点,一项技术能否走得长远,关键在于能否持续创新,持续解决客户需求和痛点。面对万兆智能时代对园区网络在带宽、稳定性等方面提出了更高要求,锐捷网络聚焦客户需求与场景落地,近日正式发布极简以太彩光4.0方案。该方案在多个核心技术点实现突破,带来了单端口单纤160G、全链路单芯互联、智能运维等关键创新,进一步夯实了以太彩光的主流地位。

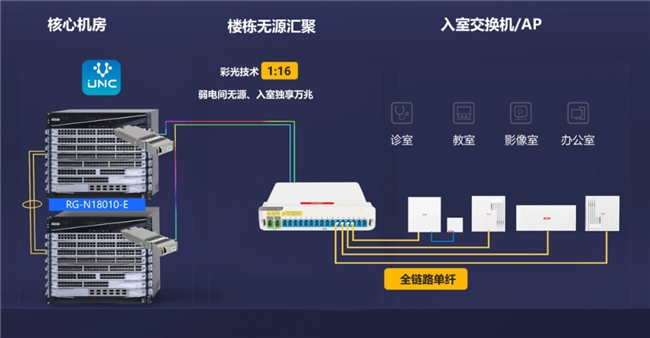

一是突破CWDM局限,实现1:16彩光超聚合比,单端口单纤支持160G超宽。

随着VR/AR、AI应用、边缘协同等新型业务场景不断涌现,带宽需求持续攀升,万兆接入正逐步从“可选”走向“刚需”。单端口可支持高达160G的带宽能力,意味着可轻松实现万兆入室,一次部署即可支撑未来十年的业务扩容。

而 1:16 的彩光超聚合能力,可在单根光纤上实现 CWDM 的 16 个波长双向传输,大幅提升光纤资源利用率,相当于将主干光纤数量减半。对于主干光缆资源紧张的园区网络,这不仅节省了光纤资源,也免去了重新挖沟埋缆的时间和成本。

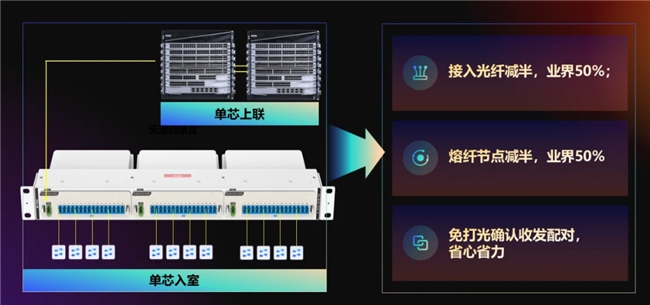

二是全链路单芯互联,部署效率更高。

光纤布线是一项细致又耗时耗力的工作,需要对每个接头进行精准熔接,还要通过打光操作确保两端收发配对。由于光纤本身易断、易碎,接头处哪怕沾上一点灰尘或油污,也可能影响信号传输,因此每一个操作步骤都必须格外小心。

全链路单芯互联将光纤用量相比传统方案减少一半,大幅减轻熔纤工作量,并省去了打光配对环节,不仅提升部署效率、降低施工成本,也避免了接头污染带来的信号传输不稳定风险。

三是通过数字孪生、拨测和黑匣子技术,实现运维智能化,显著降低运维门槛,提升运维效率。

作为数智化园区的底座,园区网络的稳定直接影响业务连续性。因此,客户关心的,不只是网络能力,更在意网络建好后稳不稳定,好不好运维。

然而,光网运维恰恰是园区客户面临的一大难题。一方面,随着园区网络全光化,许多客户首次接触大规模光网络,缺乏相应的运维经验,对复杂的排障流程往往感到无从下手。另一方面,传统光网运维大多依赖人工和被动响应,存在故障定位难、排查耗时、恢复周期长等问题。

一旦网络发生故障,运维人员往往需要携带测试仪,深入办公、生产、监控等区域,从接入、汇聚、核心一路逐段排查,才能定位问题,过程既费时又费力。尤其是在运维人员不熟悉网络架构的情况下,排障时间更难预计。

面对上述运维难题,以太彩光4.0方案引入数字孪生、智能拨测和黑匣子等创新技术,实现了光网络可视、可管、可优化,具备故障快速定界、远程运维、分钟级恢复等能力,运维更高效、更省心。

首先,平台实现了对全网链路、ODF、流量、设备的全面可视化,大幅提升了故障定位定界效率。运维人员打开界面就能一目了然的看到整个端到端网络拓扑,点击任一告警设备,便可实时查看其流量、带宽、时延、丢包等关键信息,并获得相应的故障判断和修复建议。

其次,依托黑匣子技术,可远程实时自诊断设备掉电、尾纤拔出、光纤中断等网络事件,并结合网络级拨测,能快速定位故障根因,让运维摆脱“现场摸排“,实现从被动式响应向主动式运维的转变。

此外,还支持业务级智能拨测,运维人员只需输入IP地址,系统即可自动分析出认证故障、光通路故障、地址冲突等问题,实现故障的分钟级恢复。

IDC将“以太全光网络”单列,是趋势的确认、方向的宣告,更标志着这一技术正迎来规模落地的新阶段。而锐捷网络作为最早推动以太全光演进的厂商,已完成从1.0到4.0的持续迭代,确立了自身在该领域的技术领先与市场地位,充分展现出其极具前瞻性且路径清晰的战略布局能力。当产业趋势日益明朗,格局初现轮廓,未来谁能持续引领下一程?让我们拭目以待。