9 月 5 日,位于上海的医疗科技创业公司瑞龙外科(Ronovo Surgical)宣布完成由强生 (Johnson & Johnson Development Corporation, JJDC)领投的 D 轮融资,金额高达 6700 万美元(约 4.78 亿元),礼来亚洲基金(LAV)、渶策资本、Granite Asia 参与跟投。

今年初,瑞龙外科刚刚获得由 Granite Asia 领投的 C 轮融资。今年至今,瑞龙外科融资总额已突破 1 亿美元。

本轮融资刚落地,瑞龙外科也宣布携手强生医疗科技签署战略合作协议。双方计划整合瑞龙外科自主研发的 " 海山一 " 模块化腔镜手术机器人与强生在微创外科领域的领先技术,目标是在中国特定区域为医疗机构提供更具数字化、智能化的微创手术整体解决方案。

瑞龙外科研发的 " 海山一 " 是一套新型的腔镜手术机器人,它主打 " 模块化、灵巧型、可配置 "。

医院可以根据不同手术科室(如普外科、妇科、泌尿科、胸外科)灵活组合设备,不必像传统一体机那样笨重、成本高、部署难。

这种模块化设计令医疗机构能够以更高的性价比、更强的适配性,让更多医院有机会部署机器人系统,降低使用门槛并提高手术覆盖。

01

瑞龙外科的创始人是马长征博士与毛颖博士。

马长征在美国韦恩州立大学先后取得材料科学与工程硕士(1992 年 5 月)和博士(1996 年 12 月)学位。

他曾出任 GE 医疗总经理、复星集团全球合伙人、" 达芬奇 " 手术机器人母公司直观外科(Intuitive Surgical)的全球高级副总裁。

联合创始人毛颖博士曾主导强生旗下 Auris Health 的机器人控制系统研发,是 Ottava 手术机器人项目的重要开发者,并参与创立增强现实公司 Dreamworld AR。

2019 年,他们创办瑞龙外科,基于中国医院与医生真实需求,制造真正适合本土的创新手术机器人。

当时,传统手术机器人存在的三大核心痛点:

- 成本高昂:无论是设备采购还是耗材使用,都给医院和患者带来了沉重的经济负担。比如,一场普通腹腔镜手术患者自付额为几千元,但若使用进口 " 达芬奇 " 机器人,患者还需自掏数万元,经济负担陡增。

- 上手困难:传统机器人颠覆了医生的手术习惯,学习曲线陡峭,导致能够熟练操作的医生数量稀少,限制了技术的普及 。尽管全国约有 14 万名医生能进行微创外科手术,但传统机器人由于操作复杂、习惯差异显著,仅约 1000 名医生愿意用机器人进行手术。

- 术式覆盖率低:现有系统大多针对泌尿外科等特定术式进行了优化,在普外、妇科等其他科室的应用中效率不高 。

02

瑞龙外科希望通过模块化与分体式设计来重构手术机器人——通过减小每个单元的体积、增强灵活配置能力、兼容医院现有设备,显著降低部署难度和成本。

同时,尽量贴近外科医生熟悉的腹腔镜使用方式,缩短学习曲线,使采用机器人变得顺理成章。

团队仅用了大约三个月的时间,迅速构建出 " 海山一 " 机器人雏形;紧接着展开连续多轮技术迭代与临床前验证——两年内完成动物试验、尸体实验,并在 2023 年进入多专科、多中心人体临床试验阶段。

截至目前," 海山一 " 腔镜手术机器人正式获得国家药品监督管理局(NMPA)的上市批准。

此次获批创造了两项 " 第一 ":它不仅是国内首款获批上市的分体式腔镜手术机器人,与此同时,它在首次申请上市时,便一次性获批了覆盖泌尿外科、妇科、普外科和胸外科的四大专科全适应症。

03

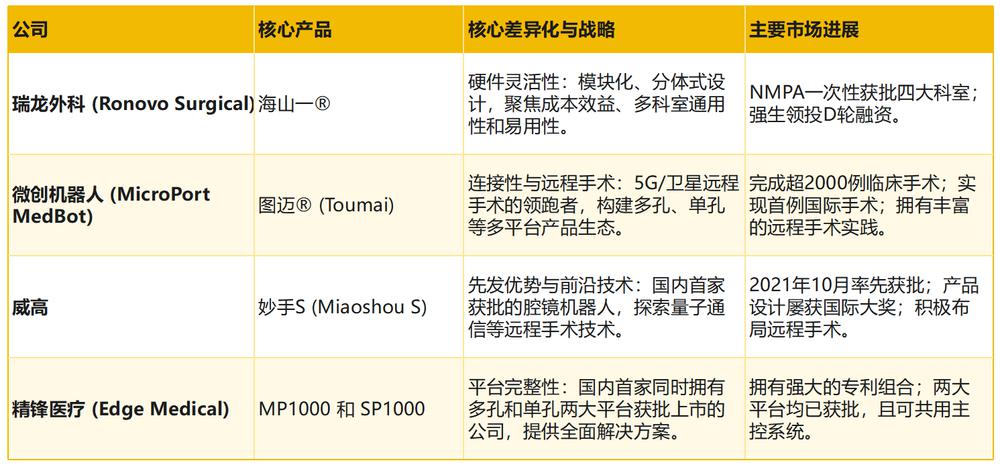

手术机器人赛道早已不是一片蓝海,瑞龙外科面临的是一个由全球巨头和本土新锐共同构成的复杂竞争格局。

例如 " 达芬奇 " 手术机器人系统在全球已安装超过 7500 台,累计完成手术超 1100 万例 。

其核心优势在于数十年的临床数据积累、完善的医生培训体系、强大的品牌效应以及成熟的 " 设备 + 耗材 + 服务 " 商业模式 。然而,其高昂的购置与维护成本、封闭的耗材体系以及一体化设计的局限性,也恰恰为后来者创造了机会窗口。

与此同时,中国市场涌现出一批实力雄厚的本土竞争者,它们各自选择了不同的差异化路径,共同挑战 " 达芬奇 " 的地位。

中国的机器人战争并非一场简单的 " 达芬奇 " 仿制大赛,而是向着不同战略方向的专业化分工。

04

随着 5G 通信和人工智能两大技术浪潮,正以前所未有的 重塑手术机器人的能力边界。

连接革命,5G 与远程手术。以 5G 为代表的高速、低延迟网络,正在克服长期困扰远程手术的网络延迟和不稳定性问题。

以微创的 " 图迈 " 机器人为例,其已成功实施数百例 5G 远程手术,甚至开创性地利用卫星通信,将手术信号传递到没有 5G 覆盖的偏远地区 。

这项技术有望从根本上解决医疗资源分布不均的难题,让身处基层的患者也能享受到顶级专家的手术服务。

人工智能将为手术机器人装上 " 大脑 "。其应用场景包括:

增强视觉:通过 AI 算法实时增强影像质量,或在术中视野里叠加关键解剖结构(如神经、血管)的数字标记,辅助医生精准识别。

决策支持:通过分析海量手术数据,系统可以向医生提供实时反馈和操作建议,帮助规避风险,提升手术成功率。

任务自动化:虽然完全自主的手术仍很遥远,但 AI 已可以开始接管缝合、打结等重复性高的子任务,让外科医生能更专注于关键决策。

未来的手术机器人系统,将是一个双层结构:底层是灵活、可靠、可及的硬件平台(即 " 身体 "),上层则是智能、互联的软件与网络(即 " 大脑和神经系统 ")。只有当机器人设备本身足够普及,上层的智能应用才能拥有生长的土壤。

随着高性价比机器人的普及,将催生海量的、多样化的手术数据。更广泛的部署带来更多数据,更多数据训练出更智能的 AI,更智能的 AI 反过来提升机器人的价值,从而推动更广泛的部署。

手术机器人的未来,既依靠更庞大、更复杂的集成系统,也在于更智能、更灵活、更易于普及的模块化平台。

来源:铅笔道