这届双十一,谁家的 AI 更好购物?

即将年满 17 岁的双十一,似乎再无新意,直到太平洋对岸整了一个新活。

9 月底,ChatGPT 上线 Instant Checkout(即时结账)功能,首批接入美国手工艺品电商平台 Etsy,以及全球最大电商独立站平台 Shopify。更惊人的是,用户无需跳转至第三方平台,在 ChatGPT 内部即可完成购物。

这意味着,AI 不只是 " 推荐 " 商品,而是开始直接 " 带货 "。

而这股风,很快就吹到了中国。

10 月 15 日,字节旗下的豆包率先跟进,正式接入抖音商城。用户只需在豆包提问,即可获得数码、家电、母婴、美妆、家居等品类的商品推荐与下单链接。点击商品名,即可跳转抖音完成购买。与此同时,豆包还扩展了本地生活能力,支持团购、门票、美食等服务推荐。

这一步,比 ChatGPT 跑得还远,更让豆包成为国内首个实现电商导流闭环的 AI 应用。

同样拥有电商 +AI 的阿里,坐不住了。

10 月 23 日,阿里夸克 "C 计划 " 首个成果——全新对话助手上线,据说 "C" 灵感来源于经典游戏 " 吃豆人 "(Pac-Man),其意图似乎不言而喻。紧接着,10 月 24 日,蚂蚁集团又发布一款 AGI 多模态应用 " 灵光 ",被认为是对标豆包与元宝的 C 端 AI 产品。

实际上,布局 AI 导购已经成为电商巨头的共识。京东推出 AI 电商架构 "Oxygen" 与 AI 购物助手 " 京犀 ";美团上线 AI 智能体 " 小美 ",提供外卖、酒旅、本地生活推荐。

但就电商体量和 AI 生态而言,这场 AI 电商战争的真正主角,仍是字节与阿里。鹿死谁手,或将决定中国电商的下一个十年。

豆包放大招

没人想到,第一个真正意义上能 " 带货 " 的 AI,是 OpenAI。而在全球最大的电商市场——中国,最先下场的,却是字节的豆包。

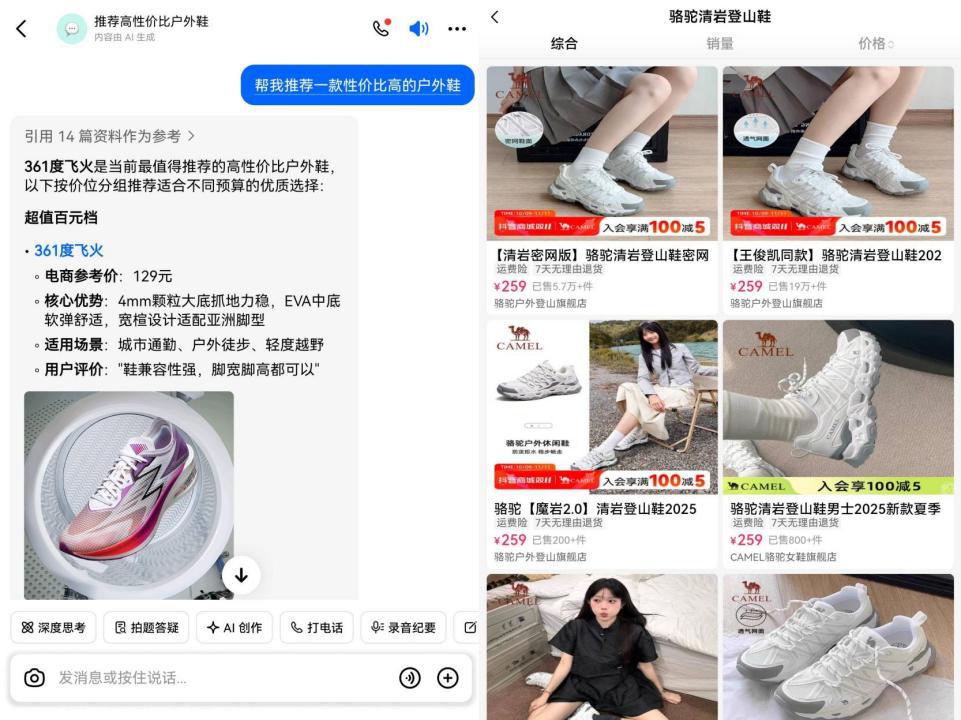

我们在体验中发现,当输入 " 帮我推荐一款性价比高的户外鞋 " 时,豆包会按照价格档位分组推荐,并附上详尽的产品信息——从核心卖点到使用场景、从价格区间到用户评价一应俱全。

点击商品名称后,还会直接跳转至抖音商城完成下单。值得注意的是,该功能目前仅支持移动端,且在开启 " 思考 " 模式时,购物推荐可能不会出现。

| 豆包商品推荐

| 豆包商品推荐

据报道,此次接入已覆盖母婴、美妆、家居等高频消费品类,首批合作商家多为抖音电商中评分 4.8 分以上的优质店铺。

除了购物功能外,豆包的能力也延伸至本地生活场景:当用户询问 " 周末去哪玩 ",它不仅能生成目的地推荐,还能直接提供抖音团购优惠券,点击即可购买。

过去,消费者要看测评、做攻略,得在小红书、知乎之间反复切换。而现在,从种草到下单,豆包可以 " 一句话 " 包办。

我们也在其他 AI 应用上做了同样测试——包括 DeepSeek、元宝、Kimi、文心一言与夸克。结果显示,除豆包与 Kimi 外,其他 AI 均无法提供具体购物链接,或以 " 外链安全 " 为由拒绝跳转。

不同的是,豆包的链接全部来自抖音商城,而 Kimi 与 ChatGPT 一样,能同时显示多个电商平台的商品来源。

但在交易体验上,三者仍有明显差别。ChatGPT 实现了一站式下单;Kimi 需点击两次——先进入 " 什么值得买 " 的商品信息页,再跳转至购买页面;

豆包虽然也需要一次跳转,但因为用户原本就身处抖音生态,从提问到完成下单的全程,最快只需十几秒。整体体验下来,豆包的购物流程更为顺滑自然。

当然,豆包也并非完美。《字母榜》报道称,它仍存在推荐偏差、价格不符等问题,甚至出现 " 胳膊肘往外拐 " ——在抖音生态里推荐京东优惠。究其原因,是信息来源复杂,训练素材仍掺杂外部数据。

即便如此,这一步仍具有里程碑意义。

过去,消费者的购买决策链是 " 搜→比→买 "。如今,AI 把这整个过程压缩进一次自然语言对话中。AI 不再只是 " 导购 ",而是成为新的 " 交易入口 "。

OpenAI 商务负责人曾透露,ChatGPT 的商品推荐 " 有机且非赞助 ",公司不会从交易中抽成,但未来可能收取约 2% 的联属佣金。也因此,ChatGPT 与 Kimi 更像是 " 导流者 ",主要通过广告与佣金变现。

相比之下,豆包背靠抖音电商生态,不仅能在 AI 交互中直接触发购买,还能实现交易闭环——这是目前国内唯一能贯通完整链路的 AI 模型。

无论是面向全网,还是服务单一平台,AI 都在重塑消费者的决策路径:从 " 搜什么 " 到 " 买什么 "。新的电商流量逻辑,正在悄然生成。

反击外卖大战

从逻辑上讲,抖音电商不缺流量——短视频、直播带货,本就是流量爆炸的代名词。但问题在于,这种流量偏向 " 冲动消费 "。

从目前来看,用户在抖音的购物多为冲动消费,即被动的 " 种草 " 与 " 冲动下单 ",主动的 " 找货 " 与 " 比价 " 心智,仍掌握在淘宝、京东手中。

数据也印证了这一点:淘宝日活约 4.2 亿,京东约 1.8 亿,而抖音商城独立 App 日活刚刚突破 1000 万。更关键的是,用户粘性偏弱,复购率始终难以突破。2025 年上半年,抖音商城复购率不足 20%,而淘天的复购率则达到 45%。

换句话说,抖音流量大,但交易沉淀弱。

与此同时,中国生成式 AI 的普及速度惊人。IDC 数据显示,2025 年上半年国内用户规模突破 5.15 亿人,同比翻倍。

AI 与电商的结合,恰好提供了一个新的 " 主动入口 "。

当用户在豆包中提问—— " 推荐一款空气炸锅 "、" 周末去哪玩 " ——这本身就是一种需求表达。搜索、推荐与购买,都在字节生态内完成。

抖音用 AI,重新定义了 " 流量的去向 "。

过去的电商逻辑是 " 曝光—点击—购买 ";现在,AI 让用户在一次对话中完成所有动作。AI 不仅取代了搜索,也取代了广告,它成为新的 " 流量入口 "。

这一步,等于让抖音跳过了 SEO 的补课阶段,直接进入 GEO(生成式引擎优化)时代。

在这个体系中,商品的曝光不再取决于投广告,而取决于 AI 的理解能力。谁能被 AI" 读懂 ",谁就能进入消费者视野。

于是,AI 不仅改变了流量分配的方式,也改变了电商的竞争逻辑。

事实上,其他平台早已在应用内测试 AI 搜索或推荐功能,但多数仍停留在 " 优化搜索体验 " 的层面,未能触动流量分配的底层逻辑。无论是货架电商还是内容电商,商家依旧得为曝光买单——前者买排名,后者投流量。

如今,在流量增长触顶的当下,各大平台都在重新制造 C 端入口:京东做外卖,淘宝推 " 闪购 ",高德搞 " 扫街榜 "。

从这个角度看,豆包入驻抖音商城,更像是字节对外卖大战的反击。

由于缺少自有运力池,抖音在 " 电商本地化、配送即时化 " 的新浪潮中,虽然也有区域性试水,但始终难以找到长期发力点。其他平台如果把本地生意做起来,不仅会分走远场电商的订单与用户,还会在更长周期里压缩抖音电商的生长空间。

在这样的背景下,豆包率先打开 AI 电商入口,就显得尤为关键——

一方面,豆包在 C 端的渗透率已经位居中国 AI 应用第一:日均 Token 调用量达 30 万亿,同比增长 253 倍,月活 1.57 亿,甚至超越 DeepSeek;

另一方面,这也是字节在外卖、本地生活竞争愈演愈烈、直播电商增速放缓之下,为自己开辟的 " 第二增长曲线 "。

更直白地说,豆包接入抖音商城,对字节而言,不只是优化搜索,而是要重新夺回流量的入口与分配权。

阿里追击

如果问:AI 技术强、电商体量大,是谁?多数人第一反应,仍是阿里。

毕竟,阿里的 AI 模型多次在全球开源榜单上夺冠,号称与谷歌一样,是全球唯二拥有 " 全栈 AI 能力 " 的公司;在中国电商 GMV 榜上,阿里依然稳居第一。

早在 2023 年底,马云就曾在内部明确提出,阿里要 " 全力布局 AI 电商 ",迎接新的周期。彼时,拼多多的市值首次超越阿里,后者似乎有意退出价格战,转而押注 AI,寻求新的差异化优势。

但在 C 端的 AI 带货上,阿里确实慢了一步。

原因不在技术,而在战略——阿里把 AI 重塑电商的重心放在了 B 端,这恰恰符合它 " 让天下没有难做的生意 " 的基因。

过去一年,阿里的 AI 电商重心几乎全部集中在商家侧。

" 生意管家 " 帮助商家生成素材、分析数据、代理经营;阿里妈妈推出 " 货品全站推 ",由 AI 自动完成选品;" 店小蜜 " 负责售后自动化;在外贸业务中,阿里国际站的 AI 生意助手也已投入使用。

这些工具极大提升了商家效率,让阿里在基础设施层面的 AI 能力几乎无可匹敌。但问题在于—— AI 让商家更聪明,却还没让消费者更方便。这类 AI 更像是 " 生产工具 ",而不是 " 消费体验 "。

当然,阿里并非完全没有试水。2023 年,淘宝推出 " 淘宝问问 "AI 导购功能;一年后,抖音也上线 AI 购物助手。

从早期测试看," 淘宝问问 " 在理解需求、推荐匹配度上明显优于抖音。无论是底层模型还是 C 端服务,阿里当时都稳居上风。

但阿里始终缺少一款真正意义上面向 C 端的 AI 应用。

这让它的 AI 电商战略长期 " 强在基础、弱在前端 " ——通义大模型和阿里云实力雄厚,但没有一个能与消费者建立日常触点的产品。

直到 2024 年 7 月,阿里才推出夸克 AI 搜索,并在今年 2 月上线 " 思考 " 功能。这个节奏,已经落后于字节一年多。豆包早在 2023 年 8 月就已面世,抢先完成了从 AI to C 到 AI 电商的场景落地。

去年底,阿里终于开始系统整合 C 端 AI 资源——将 " 通义 "C 端团队并入夸克所在的阿里智能信息事业群,试图重新夺回 C 端流量入口。

进入 2025 年,阿里的动作明显加快。

10 月 16 日,天猫在上海举行双十一启动发布会,以 "AI 重构电商 " 为主题,提出三项核心方向:提升流量匹配效率、以 AI 经营团队降本增效、推出 AI 导购产品。

一周后,夸克 "C 计划 " 首个成果上线:对话助手正式登场,相当于把豆包这样的对话助手 " 塞进 " 了夸克。既能实时搜索,又能通过对话理解、整合信息,输出精准答案。

更准确地说,这是一个对标 ChatGPT 效率价值的产品。很多人以为 "C 计划 " 的 C 代表 " 吃豆(包)",但从功能来看,这个 C 更像是 " 吃 ChatGPT"。

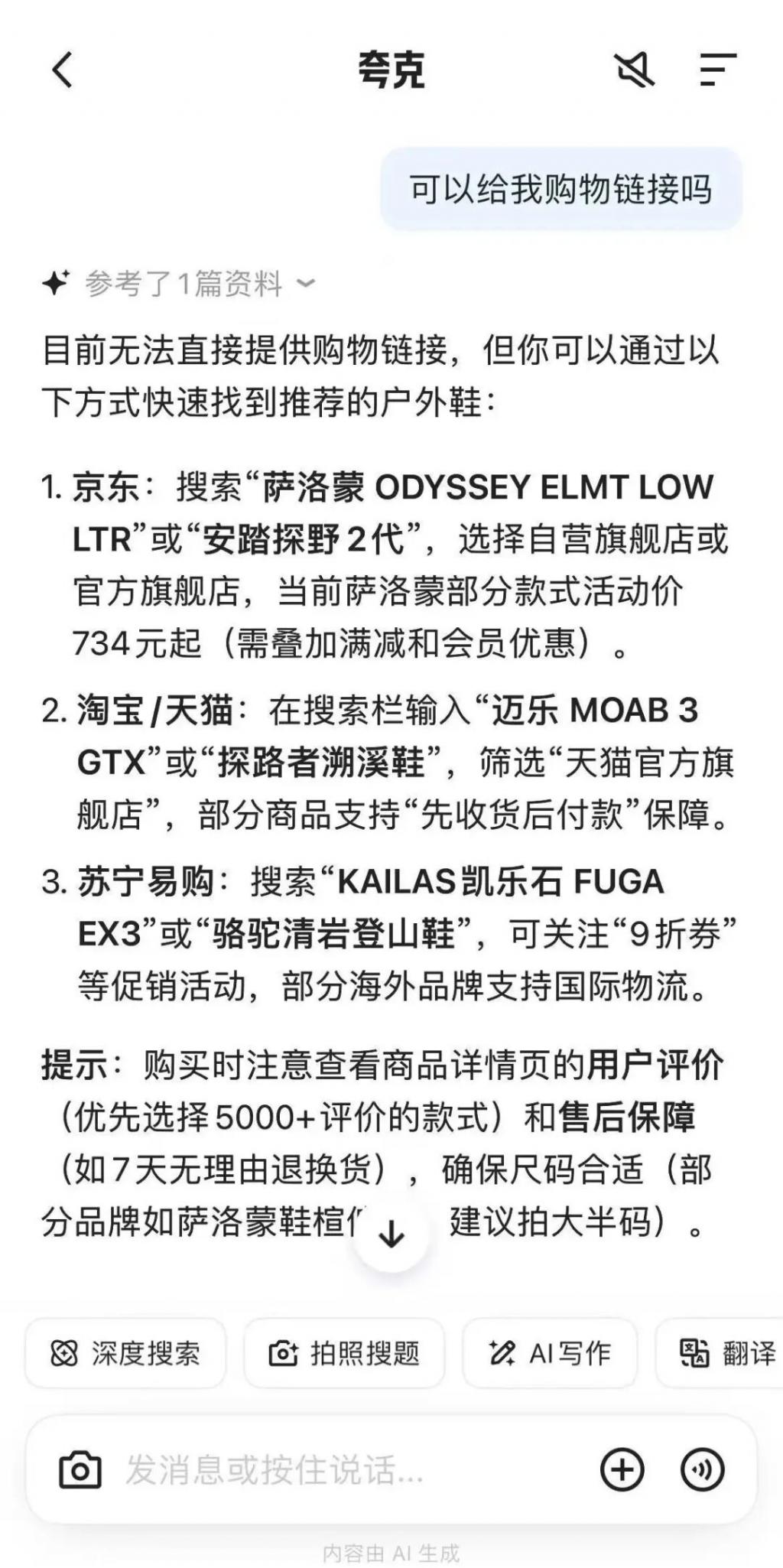

而且从目前体验来看,在夸克对话助手中询问购物问题,还无法直接跳转淘宝天猫,反而提示 " 可前往京东或苏宁搜索相关商品 " ——这也暴露了阿里在 AI 电商闭环上的最后一环,仍待打通。

| 夸克

| 夸克

紧接着,10 月 24 日,据多家媒体报道,蚂蚁集团正式推出一款全新 AGI 多模态应用 " 灵光 "。该 App 由支付宝(杭州)数字服务技术有限公司开发,可用手机号或支付宝账号登录,主打 "AGI 相机 ",能识别、理解现实世界。

这是一款更靠近交易与消费场景的 AI 产品,被外界普遍视作阿里对标腾讯元宝、字节豆包的拳头之作。未来,它或许能让用户在不跳转的情况下,直接完成在淘宝天猫的购物。

可以说,中国 AI 的竞争,已经走到商业变现的关键节点。

当模型不能靠订阅赚钱,也无法靠广告分成生存时,没想到,电商导购,竟成了 AI 最现实的 " 第一桶金 "。

AI 不再只是效率工具,而正在成为流量的新起点、交易的新入口。

当消费者逐渐习惯 " 用说话买东西 ",电商的竞争逻辑,也将从 " 货架陈列 " 转向 " 意图理解 ",从 " 搜索排名 " 变为 " 推荐心智 "。

字节抢跑,阿里追击,京东、美团紧随其后,这场新战役,已经不关乎补贴与低价,而是关于谁更懂用户。

这一届双十一,注定是 "AI" 登场的起点,也很可能中国电商未来十年,新战事的开端。

来源:金角财经