我们要在地球上再造个 " 人造太阳 ",你会意外吗?

如果说,我们要在地球上再造个 " 人造太阳 ",你会意外吗?但我们已经在准备了。

最近,资本投资了多个 " 可控核聚变 " 公司,行业有点小火。先举几个例子吧。

先是 11 月 10 日,蚂蚁集团领投了星能玄光,数亿元;

此前,联想之星领投了安东聚变,近亿元;

再有就是巨无霸——中国聚变能源,融资了 114.92 亿元。其中,中核集团出资 40.29 亿元。

案例不少。自今年以来,该赛道的融资总金额就超过 120 亿元(铅笔道 DATA)。

啥是可控核聚变?它相当于在地球上造一个 " 迷你太阳 ",还能让它乖乖听话,持续释放能量给咱们发电用。

这个看起来很遥远的话题,却吸引资本、巨头纷纷下场。它未来能形成一门赚钱的生意吗?作为创业者,我们应该怎样入局?今天,本文尝试把这些问题说清楚。

- 01 -

星能玄光创始人是孙玄教授,是位 70 后,1975 年出生于安徽铜陵,本科读的东南大学,硕士就读于中科大,2000 年在美国西弗吉尼亚大学读博士。

星能玄光是 2024 年创立的,很年轻,它的业务是啥呢?用一种新技术搞 " 人造太阳 "(FRC 路线)。通俗来讲,就是打造体积更小、成本更低的 " 人造太阳 " 装置。

说到这里,就要提 " 人造太阳 " 的老路线了——托卡马克环形装置。它有个缺点,存在体积庞大、建设周期长(通常需十几年)、成本高昂(动辄百亿级)。

那有人要问了,为什么要搞 " 人造 " 太阳?为了炫技吗?答案是否定的。

我们必须搞 " 人造太阳 ",关键的因素之一是:核聚变能源,是人类最接近理想的能源。目前,全球超过 80% 的能源来自化石燃料(煤、石油、天然气)。但这些能源是有限的,迟早要消耗完。

风能、太阳能、水能是清洁的,但它也是间歇性的(时有时无),既然是间歇,那么必然面临储能成本高的问题。

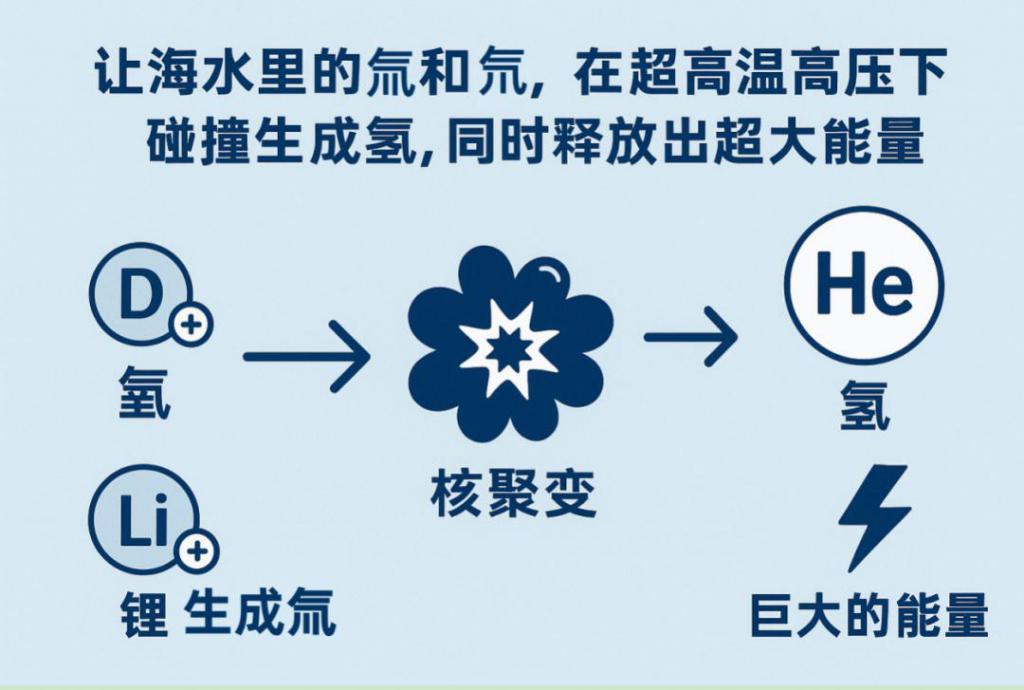

咋整?只有搞核聚变。它的燃料是氘(D)和氚(T)——氚可由锂生成,该元素在地壳里丰富得很;氘来自海水,海水也多的是,1 升海水提取出的氘,理论上可以释放相当于 300 升汽油的能量,而全球海洋中的氘,至少够人类使用数十亿年。

既然这么重要,我们搞了 70-80 年,为啥还没搞成?这个问题的答案就像:我们一直没有把米饭煮熟,核心是没有好的高压锅。

既然这么重要,我们搞了 70-80 年,为啥还没搞成?这个问题的答案就像:我们一直没有把米饭煮熟,核心是没有好的高压锅。

核聚变也是。氘和氚的反应,有很苛刻的条件——在几千万度到上亿度的极端温度下,才能发生聚变反应,这比太阳表面的温度还要高。

怎么造出这个 " 高压锅 "?这就得说到前文提过的 " 托卡马克环形装置 ",但它并不那么完美,比如经济性、能量输出、材料耐久性——导致核聚变今天都没有大规模商业化。

比如,造一个 " 托卡马克环形装置 " 很贵,可能超过 200 亿欧元。其中,ITER(国际热核聚变实验堆)是全球最贵的项目,还没建完,预计 2035 年才能点火。

而星能玄光的出现,就是来尝试解决该问题的,路线更新,但也才刚刚起步。

综上所述,我们可以了解到:核聚变现在还非常非常早期。如果把它比成一座发电站,这座电站还没建完,建完后能不能稳定地、持续地发电,眼下还不知道。

- 02 -

那关键的问题是:既然这个技术还那么早期,怎么资本、巨头就杀入了?因为某个时机到了。

对于这样一项长周期的技术,自然也要超前布局。过去 3 年,核聚变已经出现了关键性节点。

首先是实验的进展。

2022 年 12 月,美国劳伦斯利弗莫尔国家实验室(NIF)首次实现了 " 点火 "(即聚变反应释放能量大于输入的激光能量),虽然总系统效率仍低,但证明 " 物理上可以实现 "。

其次是高温超导磁体的出现。之前我们说 " 托卡马克环形装置 " 有各种问题,比如体积大,而高温超导磁体能大幅减小装置体积、提升磁场强度,让 " 小装置 " 的出现有了可能。

再次是 AI 的发展。2023 年 Nature 论文提到,AI 已开始应用于实时控制聚变等离子体的稳定性,这 " 可控 " 变得现实。

最后,新玩家已经批量出现:我不入场谁入场。

有家 FIA 的公司,今年做了项调研:截至 2025 7 月,在其调查中的 53 家核聚变公司累计融资规模约 97 亿美元。

其中,超半数来自美国(29 家),欧洲 13 家,其余来自亚洲及大洋洲。

而国内什么情况呢?自 2024 年以来,已经出现超 30 起融资事件。

这些国内公司,有的是做装置的,比如星环能源;有些是做新材料的,比如复鑫力新材;有些是做商业应用的,比如福照人间。

这已经到了全球能源竞赛的关键时刻。不管是政府、产业,还是资本,都到了必须拿筹码入场的时候。

- 03 -

那么," 可控核聚变 " 啥时候能够成为赚钱的生意?咱不能总在实验室里躺着吧。

比如 ITER(法国),2035 年后才计划实验性输出(能量);CFS(美国,MIT 衍生公司)也是如此,计划 2035 年后试验并网。

而中国的 " 东方超环(EAST)" 与 " 聚变堆工程实验装置(CFETR)",计划到 2035 – 2040 年建成工程样机。

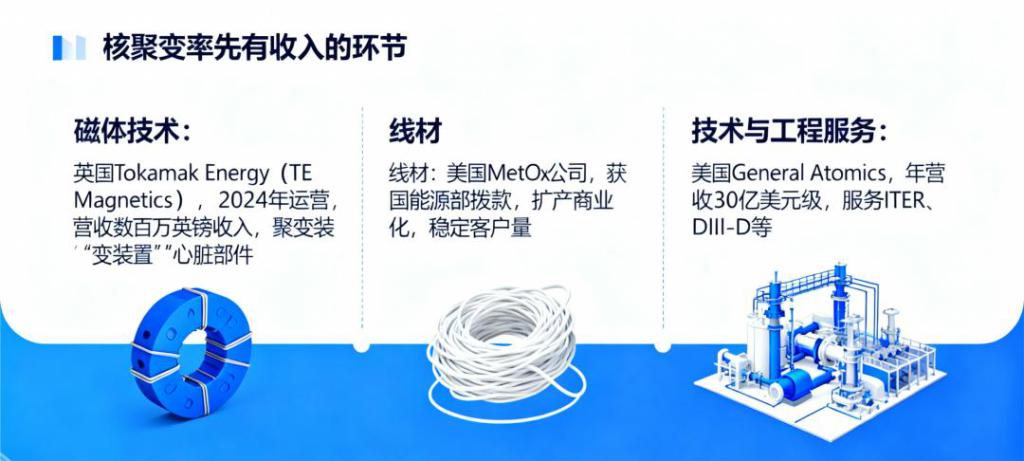

虽然距离 " 卖电 " 还很远,但是,这并不代表没有赚钱机会。事实是:不少公司已经在核聚变上有收入了,尤其是新材料、核心零部件环节。

英国公司—— Tokamak Energy ,在其官网与对外发布中指出,2024 年推出的 TE Magnetics 业务,已在运营并产生数百万英镑收入。

值得一提的是:磁体系统是聚变装置的 " 心脏部件 " 之一。

2、线材。

美国高温超导导线公司—— MetOx 公司获得了美国能源部大额拨款,并多次披露其扩产与商业化交付计划;公开资料显示,该公司已经有一定客户量。

3、技术与工程公司,帮助甲方建设聚变装置。

Forbes/ 公开资料等显示, General Atomics 年度营收为数十亿美元(近几年约 30 亿美元级别),公司长期为 ITER、DIII-D 等装置提供工程、磁体、诊断等系统。

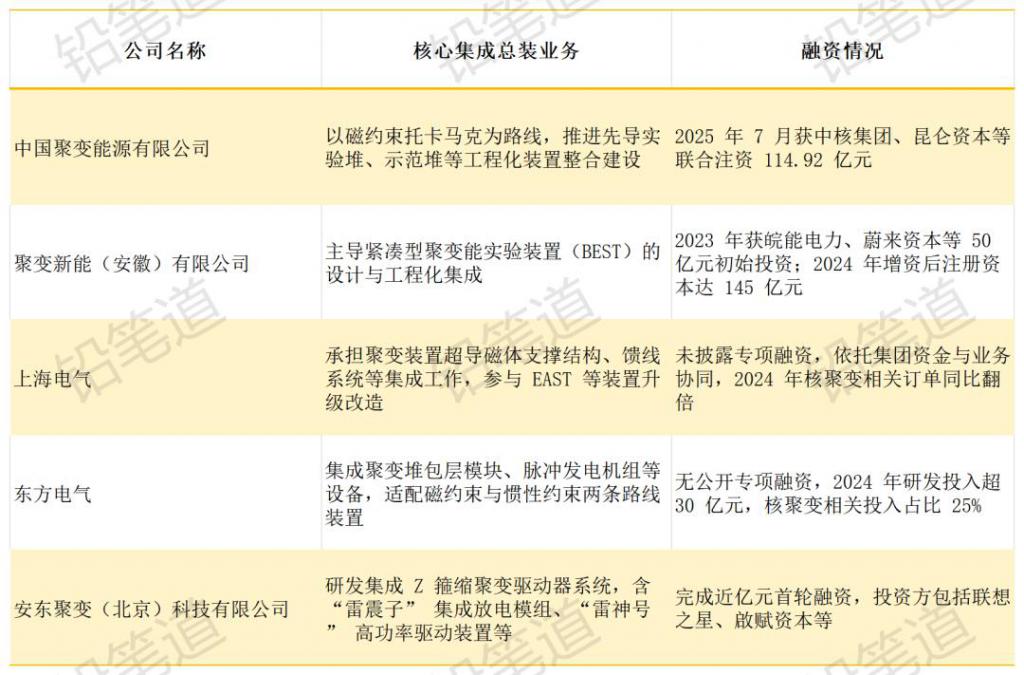

那么国内具体情况如何呢?也类似,产生订单的环节,也在核心材料、核心零部件与设备、工程建设等环节。

材料类公司有西部超导、永鼎股份、精达股份;核心设备制造有合锻智能、联创光电、国光电气;工程建设与系统集成公司有中国核建、上海电气等。

- 04 -

那么,资本又对哪些环境感兴趣呢?如果是马上能有订单的,他们不一定感兴趣,反而是那种 " 放长线钓大鱼的 "(搞研发的),他们更感兴趣。

首先是上游用新技术搞装置的公司。

它们的核心价值不是 " 造已有装置 ",而是 " 定义未来能商业化的聚变装置 "。

比如中国的能量奇点、美国的 CFS,核心工作是研发托卡马克装置;比如中国的星能玄光,核心是研发新路线的 FRC 装置。

其次是中游:核心装置的集成和总装。

其次是中游:核心装置的集成和总装。

当核心技术验证后,它们会主导 " 工程化装置 " 的设计、集成与总装——不是自己生产所有零部件,而是整合上游超导材料、面向等离子体材料、精密仪器等供应商的产品,组装成完整的聚变实验堆或示范堆。

比如聚变新能主导的 BEST 装置,会采购西部超导的超导线材、安泰科技的偏滤器材料,再通过自身技术整合,建成能实现聚变反应的完整装置,是产业链的 " 核心枢纽 "。

比如聚变新能主导的 BEST 装置,会采购西部超导的超导线材、安泰科技的偏滤器材料,再通过自身技术整合,建成能实现聚变反应的完整装置,是产业链的 " 核心枢纽 "。

再次是下游:商业化能源的输出者。

它们的终极定位是 " 聚变电站运营商 " 或 " 成套电站解决方案提供商 " —— 等示范堆技术成熟后,会批量建设商用聚变电站,直接向电网 " 卖电 ",或向能源企业提供成套电站设备与技术服务。

现在,可控核聚变的主要问题还在 " 科学 " 上,但未来 3 年,科学问题会让步于工程化与商业化,进入攻坚阶段。

或许不超 15 年,全球就能出现一批 " 人造太阳 " 为我们打工。

来源:铅笔道