当前,智能眼镜正加速走下科技展会展示台,融入工业、医疗、旅游、翻译等多元场景,开启从“小众极客玩具”向“全民智能终端”的蜕变。然而,要像iPhone那样重塑大众生活方式,行业仍需跨越技术、生态、市场等多重关卡。

在此过程中,总部位于北京的中国AR头部企业亮亮视野的技术突破与行业思考备受关注。近日,亮亮视野COO娄身强接受了《环球时报》记者采访,详解智能眼镜行业现状、技术攻坚路径与全球竞争布局。

AI驱动,智能眼镜开启“全民终端”蜕变

AI在智能眼镜的崛起过程中发挥了重要推动作用,来自天猫平台的数据显示,7月,AI智能设备成交量同比增长118%,其中AI眼镜不仅新品发布数量实现双位数同比增长,整体成交量较去年12月更是暴涨8倍,展现出强劲的市场爆发力。

针对智能眼镜的品类划分,娄身强向《环球时报》记者介绍道,目前,国内智能眼镜大致可以分为AI拍摄眼镜、AI音频眼镜、AI显示眼镜三大类。AI拍摄眼镜通常具备摄像和录像功能,可实现实时视频录制、直播、视频通话等功能,应用场景包括社交互动、视频创作、远程协作等。AI音频眼镜专注于音频技术,可提供清晰的声音体验。用户可以通过这类眼镜进行语音控制、接听电话、收听音乐或与智能助手互动。此类眼镜适合日常出行、运动、通勤等场景。AI显示眼镜则将增强现实技术与智能眼镜结合,为用户提供实时信息显示、导航、增强现实体验,目前已经应用于工业、医疗、教育等专业领域,和AR字幕翻译眼镜等消费级领域。

其中,亮亮视野首创的“AR字幕眼镜”,成为品类创新的典型案例。亮亮视野历经三年研发,将先进的AR光学显示技术、AI语音识别能力与轻量化硬件设计 融合,于2022年推出了一款可以实时将声音转化为可视文字的AR眼镜,就此,重新定义了辅助沟通的技术边界。其首款产品因颠覆性的技术价值与社会意义,并获得联合国教科文组织(UNESCO)2022年在法国巴黎举办的NETEXPLO创新论坛颁发的“全球十大科技创新奖”

技术攻坚,突破“不可能三角”困境

尽管市场热度攀升,智能眼镜行业仍面临 “成长烦恼”。无论互联网大厂还是初创企业的产品,仍处于市场验证阶段,且部分产品退货率居高不下。娄身强直言,消费者反馈最为集中的问题是“佩戴不舒适”“续航不够用”,实则指向行业核心技术难题——轻量、性能与续航的 “不可能三角”。

首先是轻量感,全天候佩戴智能眼镜的重量需控制在50克以内,以保证舒适度。其次是高性能,智能眼镜要有足够高的入眼亮度和清晰度保证视觉体验,同时能胜任高清晰度视频拍摄,具备媲美耳机的音质,实现性能叠加效应,即“1+1>2”。最后是续航,一款智能穿戴产品如果续航不能达到8小时,就难以成为大众消费电子产品。

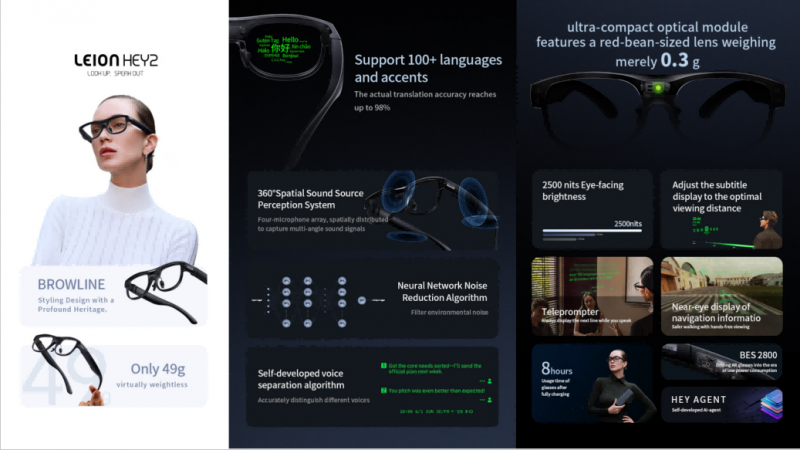

近期,亮亮视野最新发布的第二代消费级AR字幕翻译眼镜Leion Hey2,凭借其在企业级AR市场11年的技术经验积累,成功破解了这一行业长期存在的“不可能三角”难题,即轻量化、性能与续航难以兼得。据悉,其整机重量仅49克,支持100多种语言和方言、整句翻译延迟低于500ms,单机工作续航达8小时,配合便携式眼镜盒可实现96小时续航。可以这样说,该产品不仅仅是单一功能的升级,更是亮亮视野在复杂场景下实时信息交互技术的一次重要跃迁。其应用场景远不止于字幕显示,更能广泛服务于跨国交流、远程协作、教育培训等多个领域,为行业从“技术探索”向“大众普及”迈进提供了可借鉴的实践路径。

从全球格局来看,中国智能眼镜企业已具备独特优势。成熟的供应链体系,能快速支撑产品研发与量产,是中国企业拓展国际市场的重要底气。但娄身强坦言,要让中国智能眼镜成为“iPhone级”全球标杆的水准,还需要从技术创新、品牌价值、用户体验、市场战略、产品品质等多方面努力。

不过可以预见的是,通过 挖掘用户痛点,在产品力与品牌力等方面持续投入,以亮亮视野为代表的国产智能眼镜品牌将成为领跑者,在全球智能眼镜领域逐渐掌握更多话语权,中国企业也将是最有望创造“iPhone时刻”的行业选手。