1024 程序员节当天,小红书技术副总裁风笛受邀出席中国计算机学会举办的 CCF 中国工程师文化日(简称 CED)五周年盛典,在大会上系统阐述了技术组织建设的核心转型方向。当天包括 CCF 秘书长唐卫清、百度首席技术官王海峰、蚂蚁集团平台技术事业群副总裁周俊、并行科技董事长陈健等行业领袖,从技术创新、行业生态、社会责任等维度, 解读了工程师文化宣言在 AI 时代的五维进化。

风笛的分享主要围绕 AI Native 时代技术团队如何重构协作模式,推动工程师角色从传统执行者向价值创造者转变展开,回答了谁挤占了工程师写代码的时间、AI 编程的能力边界、AI 时代技术团队的新的组织和协作模式等问题。

以下根据王晓博演讲整理:

从上一次参加活动到现在,已经是第五届了。相比几年前,最大的变量就是 AI。今天要跟大家分享的是:如何能够把 AI 新时代的工程师更好地组织起来。

谁挤占了工程师的编码时间?

这张图反映的正是工程师的卷积问题。传统开发模式中,工程师冲在生产交付最前面,但整个交付流程要兼顾速度和质量,就得频繁直接对生产环节做沟通协调。这导致工程师的受累:会议占满白天,真正能沉下心写作代码的时间,反而被挤压到了夜晚。我们调研过一些反馈,工程师表示自己写代码最快乐的时间,就是夜晚无人打扰的时候。我们曾统计过公司提交代码的峰值时段:小高峰是零点前后到凌晨一点,最高峰是晚上十点钟。可以看到,工程师确实是非常辛苦的行业。

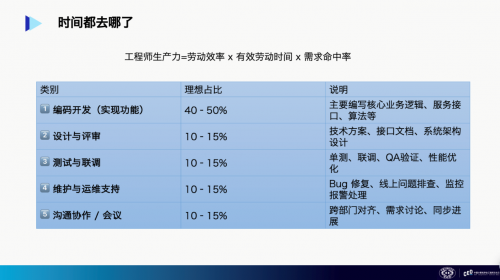

那么,工程师的时间都去哪儿了?很多刚从学校毕业的同学,会觉得工程师的时间安排像下图所示。从研发组织和公司的视角来看,整个工程师团队的实际生产力遵循这个公式:劳动效率 x 有效的劳动时间 (在研发排期里常被称为 PD 日,即有效工作时间) x 需求命中率。

然而,实际情况是:大部分工程师的编码时间只占到 1/3,其余都在对齐、解释、救火和应付流程。在像双 11 大促等不确定性更高的项目中,被更高占比的沟通协作时间所挤压的编码时间甚至降到 1/4 及以下。对比两张表格,我们可以看到差距之大。

数据来自一线公司团队的访谈调研,存在部分 metric 度量数据作为支撑。

这种现实情况不仅存在于互联网研发团队,甚至存在于一些硬件公司、软硬结合的公司。在此环境下,工程师的综合能力发展持续受到伤害。具体呈现出几个问题:

技术成长断层:工程师在工作 3–5 年后受晋升影响,逐渐远离代码生产,写代码的手感生了,倒是沟通技巧练得更溜了

创新能力下降:没有时间做「非业务驱动的技术性探索」

工程质量难提升:短期上线优先→ 测试不足 → Bug 多 → 修复时间反噬开发时间

心理疲惫 / 职业倦怠:工程师从「创造者」变成「需求翻译机」,长期消耗创造力

理想与现实为何总是存在差距?核心源于以下几方面:

业务强需求驱动下,以业务为中心而非技术,需求频繁变动,研发仅被当作 「实现工具」;

项目节奏高压,需求压缩开发时间,工程师陷入救火式开发,既没时间思考重构,还得耗费精力修复 「赶工产物」;

无法避免的层级化管理,管理者实际在「管理情绪」,安抚工程师使其花更多时间把事情做好

技术债积累,阻碍系统迭代,团队质量下降、人员溃散,在「架构孵化和对抗架构腐化「中不断循环;

效率工具投入不足,在数以千万行代码的大型代码库中,高效探索开发变得非常困难。

全栈多面手?理性识别 AI Coding 的能力边界

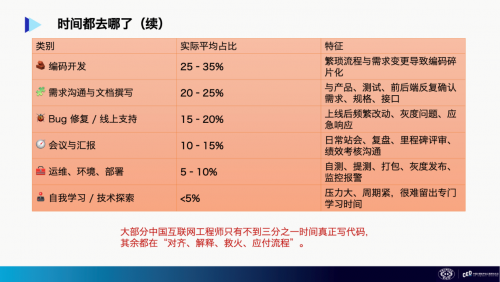

下图是大家比较熟悉的敏捷开发示意图。现在有一种新兴方式叫 AI 编程、甲板编程。这种编程方式和传统的编程方式对比有一个很大的区别:快。 快到一个人能够成为全栈多面手,涉及前端、客户端、服务端甚至算法。

但有趣的问题是:待你最后交付,会发现"车"上长出一堆莫名其妙的东西。目前这类快速开发方式通常不会告诉你,大家都是在做 demo、做快速原型,反正能跑就行。然而现实情况里,没有人会拿一个 demo 直接上线。

当我们讨论 AI 编程时,一般可以分成以下三类:

来自"未使用者"的分享:他们没用过 AI 编程工具,主要信息来源是投资人的文稿和公众号的焦虑营销;

来自效率工具的研发团队:他们制造「锤子」,肯定只讲工具能解决什么问题。看完后你会觉得世界似乎更美好了;

来自实际应用者的分享:他们实际使用了工具,能够告诉你功能的边界,「谁用谁知道」

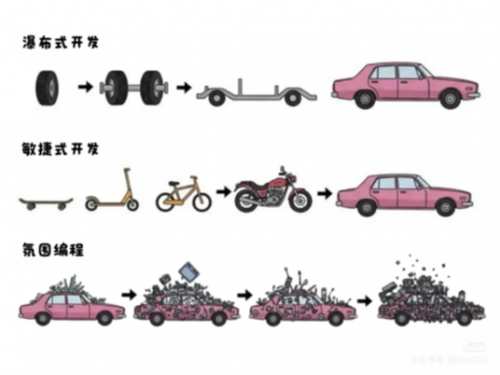

下图是我们对于 AI Coding 的能力评估,红绿黄代表我们在实践中的评估结果。这个评估会随着使用深入而变化,特别是当企业代码库接入、做了后训练之后,表现会截然不同。

新的协作方式与组织变革:以任务导向的去中心化网络型组织

基于我们对当下 AI 编程能做与不能做的认知,团队的组织和协作方式正在发生变化。

过去的协作方式是串行的:从产品、技术负责人、模块负责人,再到开发、测试、运营、上线,类似施工工序的层层转包。其中最关键的环节是技术负责人到模块负责人的任务分解。技术本身的实践和生产不是大问题,但沟通是瓶颈、流程是核心。很多公司的研发流程里做了大量这样的环节。

新范式下情况则完全不同。Agent coding 可以产生很多自动化能力,可以成为一种协调者。在这个过程中,一个工程师能够调用指挥大量 agent。需要强调的是,不要把 agent 理解成"搞定一切"的银弹,也不要指望一个 agent 就能代替你上班,也许未来有可能,但现在还是不现实的。

这会导致过去研发团队中关键节点上 owner 或 leader 的主要工作,变成解决人与人之间的协调、需求之间的冲突,以及弥补信息差。

乔布斯曾经说过:「最好的管理者是伟大的贡献者,他们从来没想过要成为管理者。在苹果我们认为聘请职业经理人只会让我们成为一家大公司。这招没用,因为大部分人只会管管事,不会做其他事。

我发现最优秀的人才是那些真正理解业务核心的人。(这里的「业务核心」指的是推动业务成果的关键因素。)管理他们可能会很棘手。但正因为他们在核心业务上的卓越表现,你愿意忍受这一切。正是这种对核心业务的深刻理解造就了伟大的产品。不是流程,而是核心内容。」

所以在新范式下,组织将面临三大核心转变:

从层级制向网络化、任务制转变:AI 协作成为中间层,技术力量随之转变自己的定位

从授权到专精:未来越来越多的技术 leader 会在自己非常熟悉、知道怎么做的事情上花更多时间。正如乔布斯所说,优秀的 leader 应该是知道怎么做,而不是主要做任务分解然后安排流程。

从职能型组织到流式组织:以任务组为最小协作单元,AI 能力贯穿在整个生产过程中

团队会变得更小,呈现出「小团队」、「高算力」、「扁平化」的特点——由 6-8 人类似特种兵小队的自组织小组,能够调用、驱动强大的 AI 能力,整个团队结构随之变得更加扁平。

我们需要建设以任务导向、去中心化的网络型组织,让工程师逐渐从需求的实现者转变为价值的共同创造者。当生产力更强后,工程师能够参与到价值创造过程,而不只是实现需求。

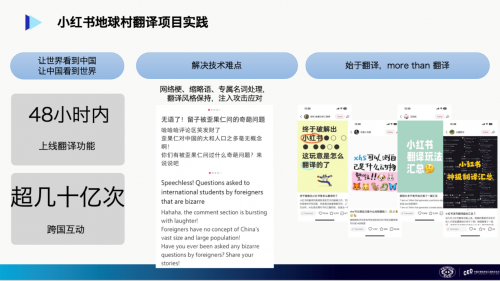

和大家分享一个小红书的实战案例。2025 年初,我们在 48 小时内全球上线翻译功能。决策阶段,我们花了一个小时决定要做这个功能;上线阶段,采用新的协作方式,整个工期连起来只用了 48 小时;最终将如此复杂的功能在极短时间内交付给全球用户。这个例子充分展示了新协作模式的威力。

在未来,AI 会越发强大,但它并不会取代研发工程师,而是会把对工程师的要求提升到一个新的水位。未来不再需要大量的、处于初级水平的"代码翻译员",需要的是能够把人的创造力在过程中充分发挥出来,把 AI 作为协作者,能够定义系统、治理复杂性、确保可靠性的工程师。